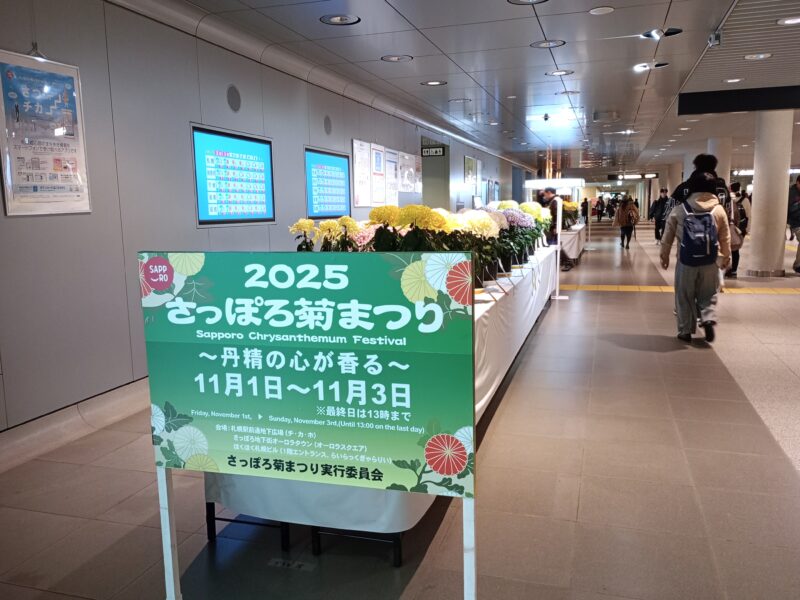

第63回さっぽろ菊まつりが開幕した

2025年のさっぽろ菊まつりが開幕した。会期は11月1日から3日までの3日間。厳密には11月1日(土曜日)と2日(日曜日)が終日、3日(月曜日・祝日)は13時迄となっているが、前日の10月31日(金曜日)15時頃から一般公開されるため、一足早く菊花を楽しむこともできる。

会場は大通公園と札幌駅の間に3箇所設けられている。我々も早速取材してきたのだが、札幌駅前地下歩行空間(チ・カ・ホ)会場は、通路両側の数カ所に展示が分散しているので、本記事ではそれらのうち主なものをピックアップしてご紹介したい。

札幌駅前地下歩行空間(チ・カ・ホ)会場

メイン会場となる札幌駅前通地下歩行空間(チ・カ・ホ)では、地下鉄南北線「さっぽろ」駅に直結した全長520メートルの空間に、懸崖仕立てや大輪一本仕立てなどの作品が数カ所に分かれて展示される。

筆者(社会保険労務士)は3週間前、この場所で北海道社会保険労務士会と北海道労働委員会共催による労働・年金無料相談会のお手伝いをしていた。

当時筆者が通行人に声掛けしていた場所にはシマエナガをモチーフとした菊の作品が…。ちなみに北海道社労士会のマスコットもシマエナガの「しゃ右衛門」くん。

さっぽろ地下街オーロラタウン(オーロラスクエア)会場

さっぽろ地下街オーロラタウン(オーロラスクエア)には、多種多様な菊花を集合展示した総合花壇「オーロラ花壇」が設置されていた。さすがにこれだけ多種多様な菊花が一同に会すると、辺り一帯には菊の香りが強く充満している。

オーロラタウンは、ポールタウンやチ・カ・ホとともに総延長日本一といわれる札幌地下街を構成する主要ショッピングモールであり、地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅に直結している。つきあたりはさっぽろテレビ塔の地階。大通公園の景観も楽しめて一石二鳥。

ほくほく札幌ビル1階エントランス会場

ほくほく札幌ビル(中央区大通西2丁目)の1階エントランスのフリースペース中央にも菊花の作品を展示している。JR札幌駅&地下鉄さっぽろ駅あるいは地下鉄大通駅のどちらからでも、屋外に出ることなくここまでたどり着けるのが便利。

同フロアにある「らいらっく・ぎゃらりい」では、菊花展示に加えて「花」をテーマとする文化作品展示も行われる。高級画廊と勘違いした筆者は外から遠巻きに撮影するのみ。

初日は冷たい雨が降りしきる悪天候であったが、昨今のさっぽろ菊まつりは屋内開催なので、天候に左右されることなく快適に菊花を鑑賞できる。これは大きな魅力だ。

さっぽろ菊まつりの歴史

大通公園から地下街へ

さっぽろ菊まつりは現在50代の筆者が生まれる前の1963年(昭和38年)に始まり、2025年で第63回を迎える道内最大の秋の風物詩である。毎年約800点から1000点もの愛好家が育てた菊が出品され、大臣賞や北海道知事賞といった権威ある賞が授与される品評会が開催されている。

初期(1963年〜1973年)は大通公園を会場としていたが、中期(1974年〜2010年)にはオーロラタウンやポールタウンといった地下街へと移行した。そして現代(2011年以降)は、札幌駅前通地下歩行空間(チ・カ・ホ)をメイン会場とするスタイルが定着している。

札幌地下街の秋の風物詩

地下街を中心とした会場への移行は、札幌の気候風土を考慮した賢明な選択であったといえる。11月上旬の札幌は既に厳しい寒さに見舞われることも多く、屋外での開催は観覧者にとっても出展者にとっても大きな負担となるからだ。

筆者はかつてサラリーマン時代にチ・カ・ホを通って通勤していた。チ・カ・ホの環境は、菊花の保存状態を良好に保ちながら、多くの市民が気軽に立ち寄れる「札幌地下街の秋の風物詩」として定着することに多いに貢献したことはもはや言うまでもないだろう。

菊の品種と仕立て方―伝統技法が生み出す造形美

菊の主な品種と用途

これまであまり菊について知らなかった筆者だが、今回初めて菊まつりを取材するにあたり、菊の品種について調べてみたところ、菊(キク科キク属の多年草)は、花の大きさや咲き方によって和菊(古典菊)と西洋菊(洋菊)に大別されることがわかった。

和菊は1本の茎に1輪の花を咲かせる「一輪咲き」が一般的で、仏花、茶花、盆栽などに重宝される。整った大輪が多く、香りが比較的強い。代表的な品種には花びらが幾重にも重なり盛り上がった「厚物(あつもの)」で、大きさは、大菊(直径20センチ程度)、中菊(直径9〜18センチ)、小菊(直径7センチ程度)に分類されるそう。

一方、西洋菊は1本の茎から複数の小花が分かれて咲く「スプレー咲き」が特徴で、アレンジメントやフラワーギフトに利用されることが多い。色やバリエーションが豊富であり、香りは控えめである。切り花市場では「スプレーマム」が代表格であり、鉢植え向きの「ポットマム」「クッションマム」「ガーデンマム」「ポンポンマム」といった園芸品種も人気を集めている。

菊の仕立てバリエーション

さっぽろ菊まつりの展示会では、高度な造形技術である「仕立て」が評価の対象となる。筆者は今回の取材を通じて初めて知ったのだが、仕立て方にも以下とおりいろんなバリエーションがある。いやぁ知らんかった…。

一本仕立て

一本の苗から作る最も基本的な活け方で、高さは90〜160センチにもなる。菊栽培の基礎を学ぶ上で欠かせない技法なのだそうだ。

三本仕立て

花を前2輪、後1輪に配したシンプルな仕立て方で、大菊の標準的な活け方とされる。こちらも一本仕立て同様に、高さは90〜160センチにもなり、バランスの良い配置が求められる。

福助仕立て

一本仕立ての菊を高さ45センチ程度にした活け方である。鉢よりも大きな花を咲かせる姿が福助人形に似ていることから、この名がついた。

だるま仕立て

三本仕立ての菊を高さ65センチ程度にしたもので、姿がだるまに似ていることからこの名がついた。

盆栽仕立て

盆栽の基本パターンにもとづき、菊をあしらって自然の景観を模して作る技法である。それにしても風流ですな。

懸崖仕立て

最も高度な技術を要する仕立てで、断崖絶壁などに自生している木の姿を菊で表現した活け方であり、流れるような優美な造形は見る者を魅了する。

菊にちなんだ文化史

菊は中国伝来の花だった

菊は東アジアが原産の花であり、奈良時代に中国大陸より日本に伝えられた。平安時代には貴族の間で愛玩され、江戸時代には庶民の間でも広く楽しまれるようになった。名称は「一年の最後に咲く花」または「窮まる(きわまる)」にちなむとされている。

中国では、菊は梅、竹、蘭とともに四君子の一つとされ、邪気を払い長寿をもたらす縁起の良い花として重陽の節句で尊ばれてきた。中唐の詩人・白居易の漢詩「菊花」では、寒さに耐える高貴な植物として菊が描かれている。

初霜が降り、芭蕉や破れた蓮の葉が傾く中で、ただ東の垣根の菊だけが毅然としており、霜が降りる暁の風景を美しく清らかにしている。菊は世俗を離れた心の満足や境地を象徴する品格を持つ花として、文人たちに愛された。

皇室の菊花紋章のはなし

日本においては、菊は皇室と深い結びつきを持つ。鎌倉時代に後鳥羽上皇が菊花紋章を愛用したことがきっかけで、皇室の紋章として定着した。現在では天皇・皇室の紋章として「十六葉八重表菊」、皇族(親王など)の紋章として「十四葉一重裏菊」が用いられている。

菊花紋章は事実上の国章として、旅券(パスポート)の表紙などに使われており、国家の象徴としての役割も果たしている。

筆者が身につけている社労士バッジも実は菊をあしらったもの。16枚の花びらの中央に社労士のイニシャルであるSRの文字が刻印されている。

多彩な菊の花言葉

菊の花言葉には「高貴」「高尚」「高潔」といった意味が込められている。ただし、色別に見ると多様な花言葉が存在するのには驚かされた。たとえばピンクの菊は「甘い夢」、赤い菊は「愛情」を意味し、結婚記念日など愛を伝える贈り物に適している。

白い菊は「誠実な心」を表すが、仏花に用いられることが多いため贈り物には避けるべきだろう。黄色い菊は「長寿と幸福」という意味もあり、敬老の日などに適している。紫色の菊は「私を信頼してください」「夢がかなう」といったポジティブな意味を持つ。

菊にまつわる映画といえば…

映画の世界でも菊は印象的に用いられてきた。1981年に松田聖子主演で制作された映画『野菊の墓』では、野菊が悲恋のヒロイン・民子の清純で儚いイメージを象徴するモチーフとして描かれた。

菊は仏花のイメージが強く、贈り物としては敬遠されがちだ。しかしバラなどを加えてブーケにする、あるいはメッセージカードを添えるといった工夫をすることで、長寿や幸福を願う贈り物として活用できる。色の選び方と演出次第で、菊は多様な感情を伝える花となる。

秋の札幌で日本の美意識を再認識

菊花の美は日本の美である

さっぽろ菊まつりは、半世紀以上にわたって札幌市民に親しまれてきた秋の風物詩である。大通公園から始まり、地下街へと会場を移しながらも、その本質である「菊花の美を通じた日本文化の継承」という役割は変わることなく受け継がれてきた。

かつて筆者も自宅の庭でガーデニングに挑戦したことがあるので、花卉栽培の大変さや難しさは少しだけ理解しているつもりだが、約800点から1000点もの作品が出展される品評会は、まさに菊花愛好家たちの情熱と技術の結晶である。

懸崖仕立てや盆栽仕立てといった高度な造形技術は、一朝一夕に身につくものではない。一年をかけて丹精込めて育て上げた菊を、わずか3日間のために出展する。その姿勢には、日本人が古来大切にしてきた美意識が凝縮されているといえるだろう。

札幌と日本文化が融合する3日間

地下空間という現代的な環境で開催されることで、天候に左右されず快適に鑑賞できる点は、札幌という土地柄を考えると大きな利点である。買い物や通勤の途中にふらりと立ち寄れる気軽さも、多くの市民に愛される理由の一つであろう。

白居易が詠んだように、菊は寒さに耐えて凛と咲く花である。札幌の厳しい冬の訪れを前に、最後の華やかさを見せる菊花の姿は、私たちに季節の移ろいと生命の力強さを教えてくれる。さっぽろ菊まつりは、そうした日本の美意識と自然観に触れる貴重な機会である。

今年も冷たい雨の中、多くの人々が会場を訪れ、菊花の美しさに目を細めていた。高貴でありながら親しみやすく、伝統的でありながら現代的な空間に溶け込む。菊という花の持つ不思議な魅力が、札幌の秋を豊かに彩っている。

会場へのアクセス

■札幌駅前地下歩行空間(チ・カ・ホ)会場

■オーロラタウン(オーロラスクエア)会場

■ほくほく札幌ビル1Fエントランス会場

こちらもおすすめ

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。

🍀無料カウンセリングを受ける🍀

悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。