道都・札幌のセントラルパーク 大通公園

札幌市の中心部に広がる大通公園は、東西に約1.5kmもの長さを誇る公園です。

四季折々に美しい景色を見せる花壇や噴水、札幌や北海道の歴史を物語る石碑や彫像、子供たちが楽しめる遊具など、さまざまな見どころがあります。

また、冬の「さっぽろ雪まつり」、初夏の「YOSAKOIソーラン祭り」など、一年を通して多彩なイベントが開催されます。

札幌市民の憩いの場であり、観光の目玉でもある大通公園は、まさに「札幌の顔」と言えるでしょう。

この記事では、そんな大通公園の見どころやイベント、歴史などを詳しくご紹介します。

大通公園の見どころ

札幌市民はもちろん、多くの観光客が訪れる大通公園。

東西に約1.5km続くこの公園には、丁目ごとに個性豊かな花壇やモニュメントが並び、散策するだけでも飽きることがありません。

ここでは、大通公園の見どころを東端から順にご紹介します。

西1丁目‐さっぽろテレビ塔

大通公園の東端に立つ「さっぽろテレビ塔」は、札幌のシンボルの一つです。

地上90mの展望台からは、大通公園全体はもちろん、札幌市街や遠くの山々まで見渡すことができます。

現在は緑と赤のツートンカラーで親しまれていますが、昭和32(1957)年の完成当時はシルバーメタリックだったという意外な歴史も持ち合わせています。

西3丁目‐泉の像と噴水

西3丁目の「泉の像」と噴水は、大通公園を代表する景観の一つです。

背後にそびえるさっぽろテレビ塔とのコントラストも美しく、多くの観光客がカメラを向けています。

泉の像の作者は札幌出身の彫刻家、本郷新。

中央区宮の森には、彼のアトリエを利用した「本郷新記念札幌彫刻美術館」があり、彼の作品を多数鑑賞することができます。

西6丁目‐開拓紀念碑

大通公園には、数多くの石碑や彫像が点在しています。

その中でも最古のものが、西6丁目にある「開拓紀念碑」です。

明治19(1886)年に札幌初の公園である偕楽園に建てられたこの石碑は、大通に小公園ができた明治32(1899)年に現在地へ移されました。

開拓の歴史を語る貴重なモニュメントの一つです。

西8・9丁目‐2つのすべり台

西8・9丁目は、通称「クジラ山」と呼ばれる白いプレイスロープ(滑り台)と、独特な形状の黒いすべり台「ブラック・スライド・マントラ」の他、様々な遊具や遊水路が設けられた、子供たちに人気のエリアです。

芸術作品としても一見の価値がある黒い滑り台は、世界的な彫刻家・イサム・ノグチがデザインしたもので、西8丁目と西9丁目の間の道路を無くして設置されました。

西10丁目‐開拓功労者の像

西10丁目には、北海道開拓に貢献した二人の像が建てられています。

一人は北海道開拓使長官の黒田清隆、もう一人はお雇い外国人で開拓使教師頭取兼顧問のホーレス・ケプロンです。

現在の黒田清隆像は、初代の銅像が太平洋戦争中に供出され失われた後、昭和42(1967)年に作られた二代目です。

二人の銅像は、今も北海道の発展を見守っています。

西12丁目‐水路の走るバラ園

西12丁目は「サンクガーデンゾーン」と呼ばれるエリアで、水路が張り巡らされたバラ園があります。

6月から9月頃にかけて60種以上のバラが咲き誇り、その美しさは訪れる人の目を楽しませます。

特に見頃となるのは6月中旬から下旬頃で、毎年この時期にはバラフェスタが開催され、様々なイベントが行われます。

また、バラ園の西端に建つ「若い女の像」と背後の札幌市資料館とのコントラストは、大通公園の中でも特に優れた景観として知られています。

番外編‐札幌市資料館(西13丁目)

西13丁目には、国の重要文化財に指定されている札幌市資料館が建っています。

ここは大通公園の区域には含まれませんが、緑豊かな周辺環境と歴史的建造物としての価値から、公園の見どころの一つとして紹介されることも多いスポットです。

館内では、札幌の歴史や文化に関する資料を展示しており、大通公園散策の後に訪れるのもおすすめです。

大通公園のイベント

札幌の都心に位置する大通公園は、年間を通じて様々なイベントの会場として利用されています。

冬には世界的に有名な「さっぽろ雪まつり」、初夏には熱気あふれる「YOSAKOIソーラン祭り」など、多彩なイベントが市民や観光客を楽しませています。

さっぽろ雪まつり

毎年2月上旬に開催される「さっぽろ雪まつり」は、大通公園をメイン会場として行われる札幌の冬の風物詩です。

昭和25年(1950年)に初開催されて以来、長い歴史を誇り、国内外から多くの観光客が訪れます。

園内には迫力ある大雪像や、市民による個性豊かな小雪像が多数展示されます。

近年では、会期終了後に行われる雪像解体の見物も人気です。

YOSAKOIソーラン祭り

毎年6月には、大通公園をメイン会場に「YOSAKOIソーラン祭り」が開催されます。

10チーム1,000人の参加で始まったこの祭りは、30周年を過ぎた現在、札幌の初夏の風物詩として定着しています。

期間中は市内各所に設けられる演舞会場で、全国から集まったチームが、ソーラン節をアレンジした音楽に合わせてオリジナルの演舞を披露します。

さっぽろ夏まつり

7月下旬から8月中旬にかけて行われる「さっぽろ夏まつり」は、大通公園をメイン会場とした各種イベントの総称です。

中でも、大通公園に設けられるビアガーデンは、多くの市民や観光客で賑わう人気イベントです。

8月中旬のお盆の夜には北海盆踊りが行われ、浴衣姿の人々が踊りを楽しむ姿が見られます。

さっぽろオータムフェスト

毎年9月上旬から10月初旬にかけて行われる「さっぽろオータムフェスト」は、北海道の食の魅力を満喫できる食の祭典です。

全道各地の有名店や人気店の屋台が並び、新鮮な食材を使った料理を味わうことができます。

秋の味覚を堪能しながら、北海道の豊かな食文化を体感してください。

さっぽろホワイトイルミネーション

札幌の冬の夜を美しく照らす「さっぽろホワイトイルミネーション」は、11月下旬~2月中旬に大通公園や札幌駅前通を会場として行われるイルミネーションイベントです(終了時期は会場によって前後あり)。

中心会場となる大通公園の開催期間は12月下旬までと短いですが、雪景色と光の競演が美しい幻想的な空間を作り出します。

大通公園の歴史

防火のための道路からはじまった大通公園

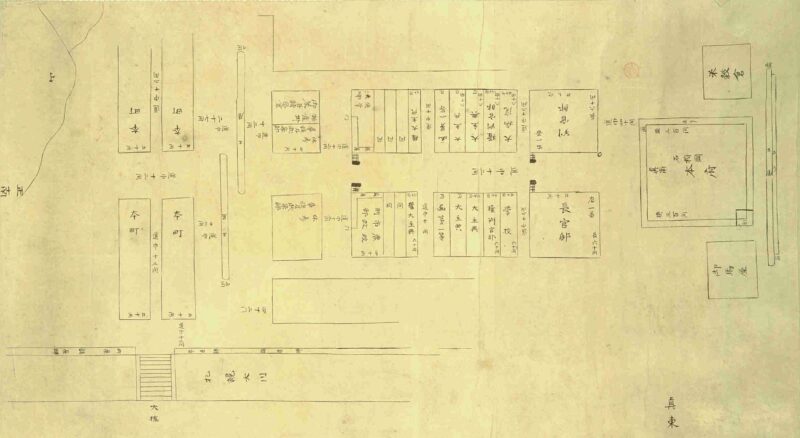

大通公園は、明治2(1869)年に北海道開拓使が札幌の街づくりを進める際に設けられた道路に起源を持ちます。

開拓使は、札幌の中心部を東西に走る幅約30メートルの広い道路を設け、その北側に官庁街、南側に商店・住宅街を配置しました。

「大通」と呼ばれたこの広大な道路こそが、現在の緑豊かな大通公園です。

(北海道大学付属図書館蔵)

当時の札幌は木造建築が中心であり、火災の発生リスクが高かったため、大通は延焼を防ぐ防火帯としての役割を担っていました。

明治・大正時代には、100戸以上の建物が焼失するような大火が頻発し、街を脅かしていました。

しかし、大通はこれらの火災の延焼を食い止め、札幌の街を守る重要な役割を果たしました。

火防線から人々の集う公園へ

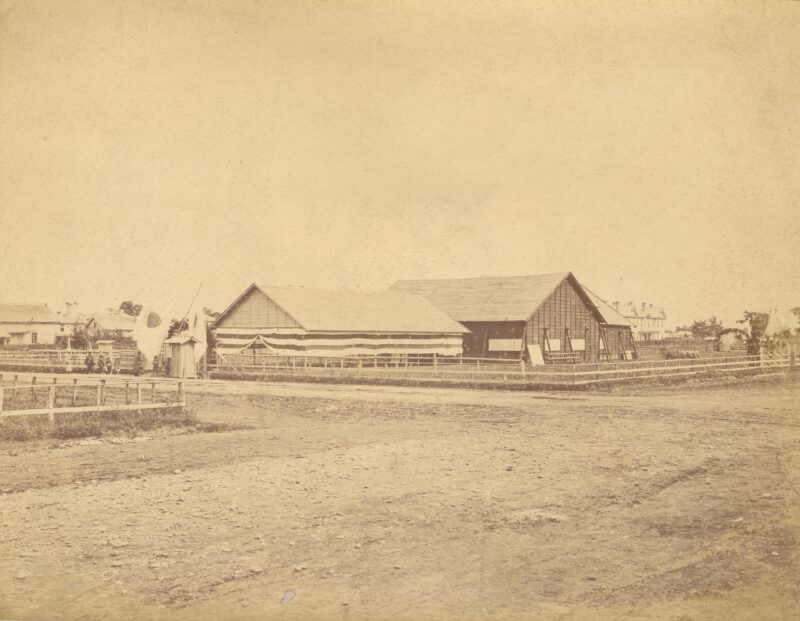

大通は札幌の街の中心部に位置する利便性から、次第に様々な用途で利用されるようになりました。

花草園の作庭、農業博覧会の開催、祝賀行事や祭りの会場、更には雪捨て場など、市民の生活に密着した空間へと変化していきます。

明治34(1901)年には6~8丁目が小公園となり、開拓功労者の像や開拓紀念碑などのモニュメントが建てられました。

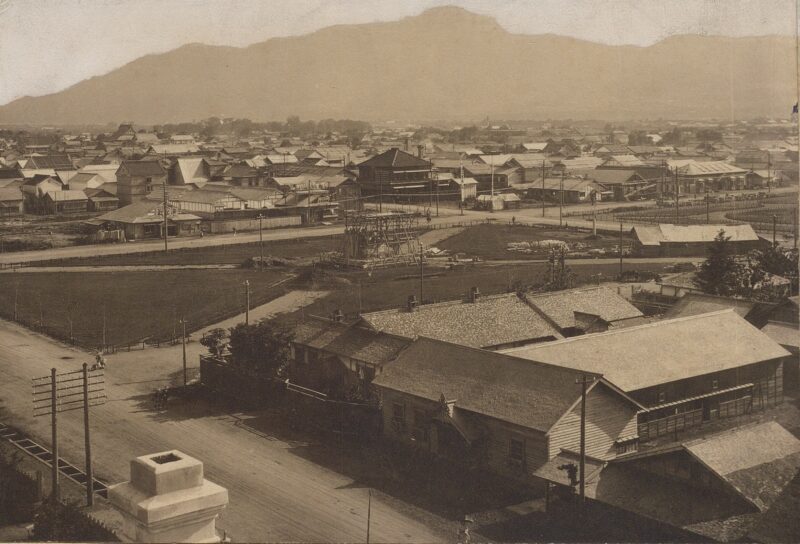

本格的な公園としての整備は、明治42(1909)年に長岡安平が公園設計を手がけてから始まり、この頃から大通は逍遥地として親しまれるようになりました。

その後、大通は様々な変遷を遂げます。

太平洋戦争中は食糧不足対策で畑となり、戦後は運動場としてテニスコートやバレーボールコート、野球場などが作られました。

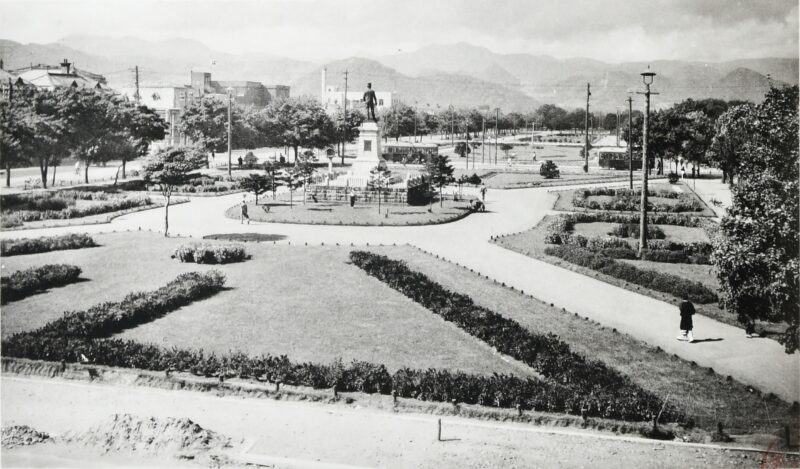

しかし、市民の手によって花壇が作られるなど、公園としての整備が着実に進められ、昭和43(1968)年頃には、現在の姿に近づきました。

火防線として誕生した大通は、法的には長らく「道路」扱いでしたが、昭和55(1980)年、ようやく「大通公園」公式に公園となりました。

名実ともに札幌のセントラルパークとしての地位を確立した大通公園は、現在も市民に愛され続けています。

時代と共に変化し続ける大通公園

火防線として誕生した大通公園は、時代とともに様々な役割を担ってきました。

博覧会の会場、花壇が美しい散策の場、食糧不足対策のジャガイモ畑、戦後の運動場など、市民のニーズに合わせて変化を続けてきたのです。

近年では、創成川を越えた東側への敷地拡張や、公園内市道の廃止など、さらなる変貌を遂げる可能性も検討されています。

緑豊かなオアシスとして、市民に愛され続ける大通公園が、十年後、二十年後にはどのような姿になっているのか想像しながら散策するのも、きっと楽しい経験になるでしょう。

アクセス

・所在地:札幌市中央区大通西1丁目~12丁目

・アクセス:地下鉄南北線・東西線・東豊線『大通駅』下車、地下鉄東西線『西11丁目駅』下車

・電話番号:011-251-0438(大通公園管理事務所)

・公式HP;大通公園公式ホームページ

[PR]「楽天市場で旅のグッズを揃えて札幌ぶら歩きを愉しもう。」

こちらもおすすめ

参考文献

「さっぽろ文庫32 大通公園」(札幌市教育委員会 編/1985年)

「札幌のまちとともに歩んだ公園 大通公園・中島公園・円山公園」(日本造園学会北海道支部 監修/2011年)

「新札幌市史 第2巻 通史2」(札幌市教育委員会 編/1991年)

[PR]RWCは人事業界の家庭医です。調子が悪いな…と感じたらお気軽にご相談ください。

🍀RWCならソレ解決できます🍀