今年も札幌市中央図書館の特別展が開催された

毎秋恒例の札幌市中央図書館特別展とは?

札幌市中央図書館では、毎年秋になると札幌の開拓や発展の歴史にちなんだ特別展を開催している。直近の事例では、令和5年に「札幌市制の100年」、令和6年は「屯田兵の足取り」と題した特別展が催され、関連講演会ではテーマに関心を持つ多くの市民で賑わいを見せた。

さて、令和7年は「北海道大学150年 歴史のしずくをみつめる」と銘打たれた特別展が、10月9日(木)から12月9日(火)にわたり開催される予定だ。北海道の最高学府たる北海道大学の一世紀半にわたる軌跡と札幌市との関わり合いにちなんだ多数の蔵書を一般公開する。

札幌市民の知の拠点・中央図書館の魅力

令和7年度の特別展をご案内する前に、札幌市中央図書館について少しだけ紹介しておきたい。札幌市中央図書館は市内11ヶ所の地区図書館、7ヶ所の区民センター図書室、26ヶ所の地区センター図書室を統括する、札幌市図書館ネットワークの中核となる施設である。

札幌市中央図書館は地上3階、地下2階の大きな建物で、館内には約88万冊もの蔵書があり、これはなんと札幌市内の公設図書館・図書室の全ての所蔵冊数の約3分の1に相当する。建物の東側には札幌市埋蔵文化財センターも併設され、まさに札幌市民の知の拠点となっている。

札幌市中央図書館の地階。左側にはリーズナブルで美味しい食堂、中央には裏庭が見え、そのまま山鼻サンパークにアクセスできる。

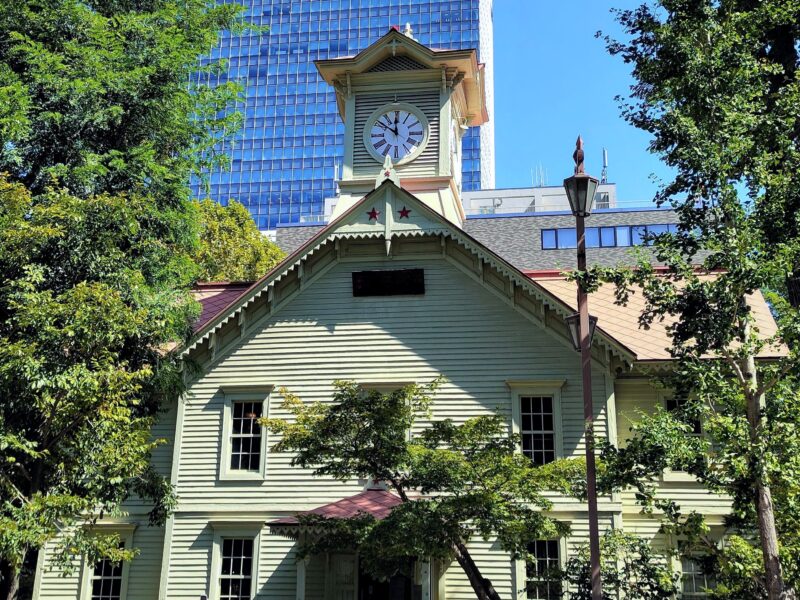

昭和25年から昭和42年までは札幌市時計台が市立図書館として使われていた。その後数度の移転を経て、平成3年に現在の場所に落ち着いたのだった…。

札幌市中央図書館の近くに路面電車の整備場がある。写真は除雪のためこれから出動せんとするササラ電車。札幌の冬の風物詩としてすっかりお馴染みの光景。

令和7年度の特別展は北海道大学150年の歴史だ

北海道大学なくして札幌の発展なし

令和7年度の特別展は、札幌の発展と密接に関わってきた北海道大学の歴史に焦点を当てる。北海道大学は令和8年に創基150周年を迎えるが、今年度の札幌市中央図書館の特別展では北大150thアニバーサリーを先取りし、一世紀半におよぶ北海道大学の足跡を辿ってゆく。

北海道大学は旧帝国大学のひとつで、帝大グループの筆頭格たる東京大学より1年早い明治9年(1876年)に札幌農学校として開校する。

初代教頭は「少年よ大志を抱け!」という名言で知られるアメリカ人のウィリアム・スミス・クラーク博士。

令和7年特別展のみどころ

令和7年の展示は、中央図書館が所蔵する貴重な郷土資料を通じ、札幌市と深いかかわりを持つ北海道大学の歴史を紹介している。北海道大学は各分野で著名な研究者や業界人を数多く輩出しており、その中には札幌市の発展に大きく寄与した人物も少なくない。

札幌農学校の設立から現在にいたるまでの北海道大学の変遷、クラーク博士が札幌の発展にもたらした影響、北海道大学が排出した多士済済のの著名人達とその功績など、北海道大学の一世紀半の歴史を通じて札幌の近代化の歩みを再認識できる充実した展示内容となっている。

展示コーナーをぶら歩きしてみる

こども本の森 札幌・北大

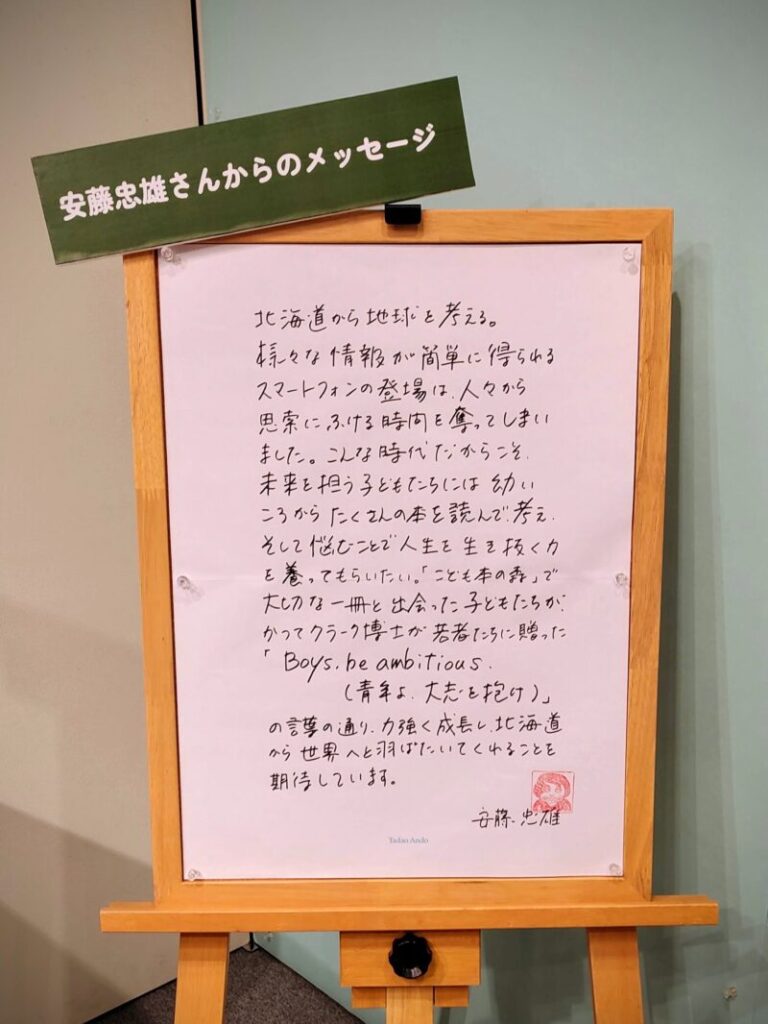

札幌市中央図書館の正面玄関から入館して向かって左手にある特別展示室に入ると、「こども本の森 札幌・北大」展示コーナーが出迎えてくれた。「こども本の森」は建築家の安藤忠雄さんが私費で開設した子供向けの図書施設で、現在は多くの寄付によって運営されている。

安藤忠雄さんの地元である大阪市で始まった「こども本の森 中之島(大阪市)」を皮切りに、岩手県遠野市、兵庫県神戸市、北海道札幌市の4ヶ所に設置されている。

安藤忠雄さんは大阪出身の世界的な建築家だが、若い頃は経済的事情から大学に進学できず、必死の独学の末に一級建築士を取得したという逸話がある。左の写真はそんな安藤忠雄さんからの直筆メッセージ。きっと若き日の安藤さんも本に救われたのかもしれない…。

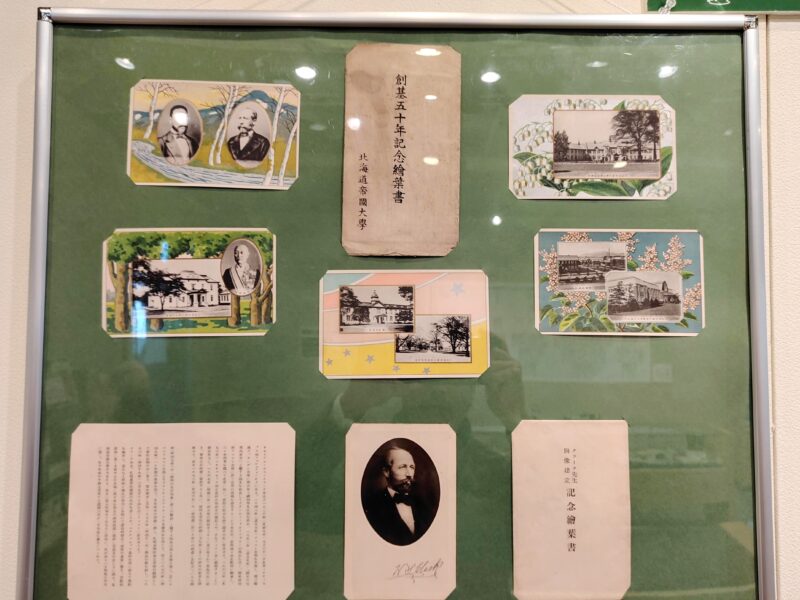

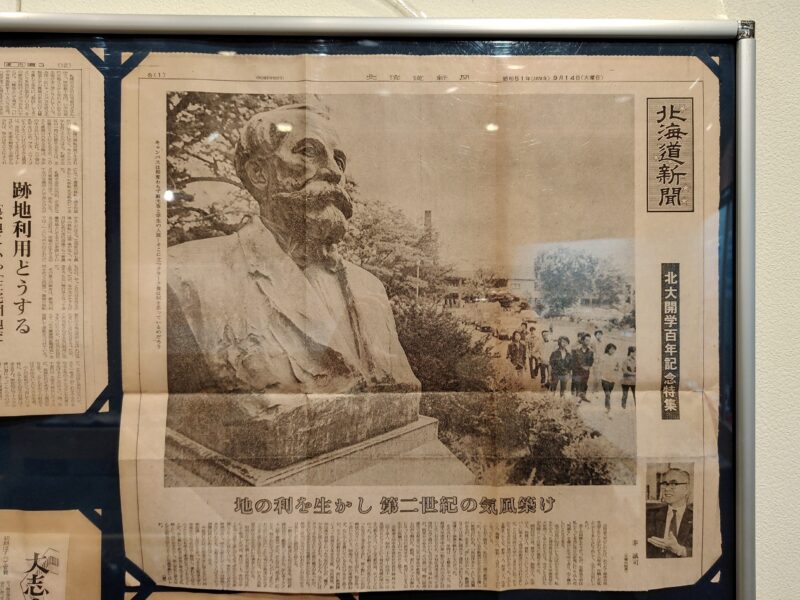

絵はがきの中の北大風景/新聞で見る北大の歴史

「こども本の森 札幌・北大」のすぐ隣は「絵はがきの中の北大」(左)と「新聞で見る北大の歴史」(右)コーナー。絵葉書は北大創基50年記念で製作されたものらしいが、建学50年の時点でこの年代感はさすが北大。右は昭和51年の北海道新聞。筆者はまだ未就学児…。

北大のキャンパスライフ

展示室の左側から時計回りに主な展示物を紹介してゆきたい。なお本特別展はおよそ2ヶ月間にわたって開催されるので、もし展示資料を詳細にご覧になりたい方は、ぜひ現地まで足を運んでいただくことをお勧めする。…ということでこちらは「北大のキャンパスライフ」の展示。

あいにく筆者は北大OBではない。ゆえに北大生のキャンパスライフを知る由もないのだが、北大の恵迪寮(けいてきりょう)は筆者のような部外者であっても、その名前くらいは聞いたことがあるくらい有名な北大生の寄宿舎。なんでも日本三大自治寮のひとつなんだとか…。

札幌市厚別区の北海道野外博物館には、かつての恵迪寮が移築保存されている。なお同博物館のブログ記事も鋭意執筆中なので乞うご期待!

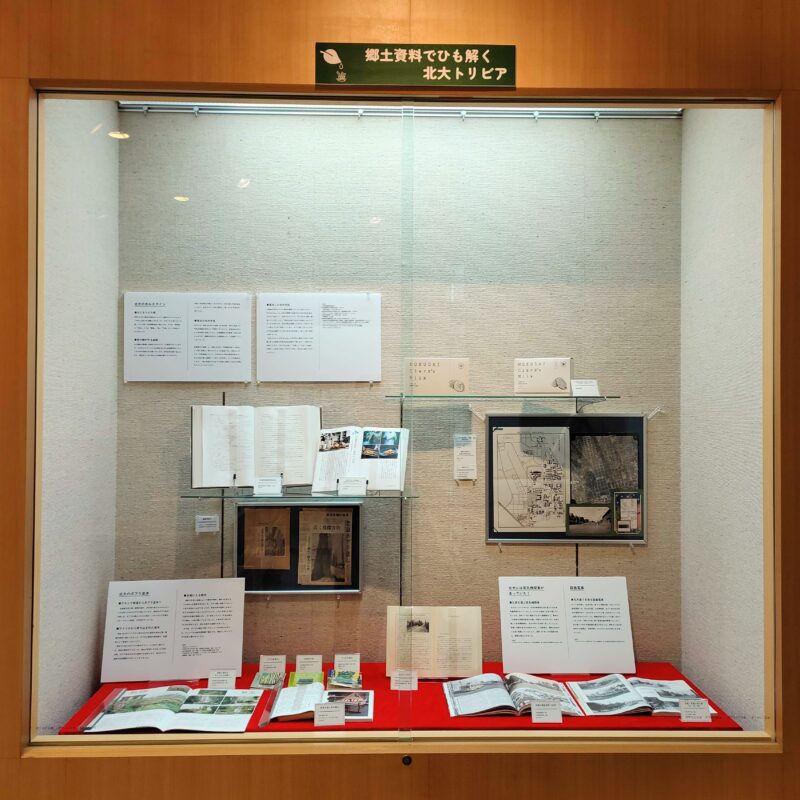

郷土資料でひも解く北大トリビア

続いて「郷土資料でひも解く北大トリビア」の展示。かつて大学の敷地内に蒸気機関車が走っていたとか、路面電車の停留所が3つも設置されていたとか、農学部で飼育しているホルスタインで北大牛乳を製造・販売していた等々、北大ともなると驚きのトリビアには事欠かない。

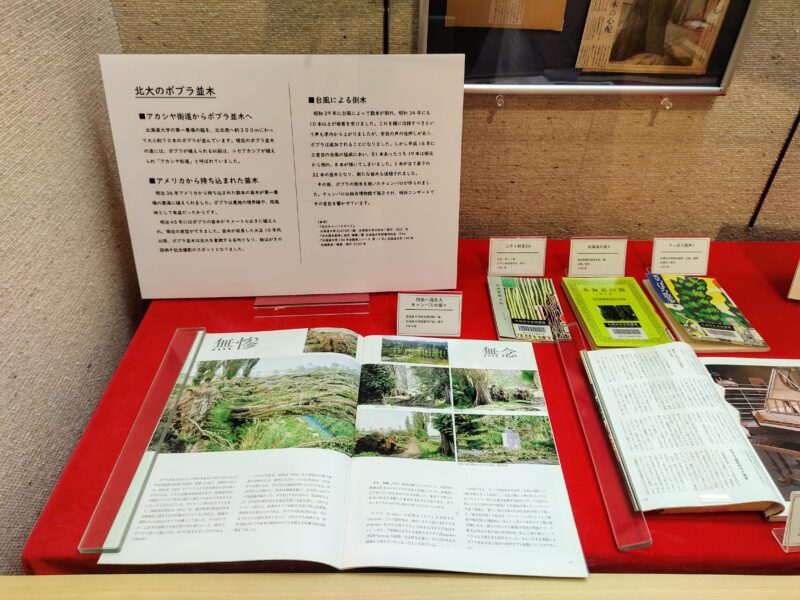

北大ポプラ並木は札幌の人気観光スポットのひとつで、札幌農学校時代にアメリカから持ち込まれた数本の苗木を植樹したのが起源。台風により3度も倒壊したがその都度復興して今に至る。なお倒木から製作されたチェンバロが北海道大学総合博物館に展示されている。

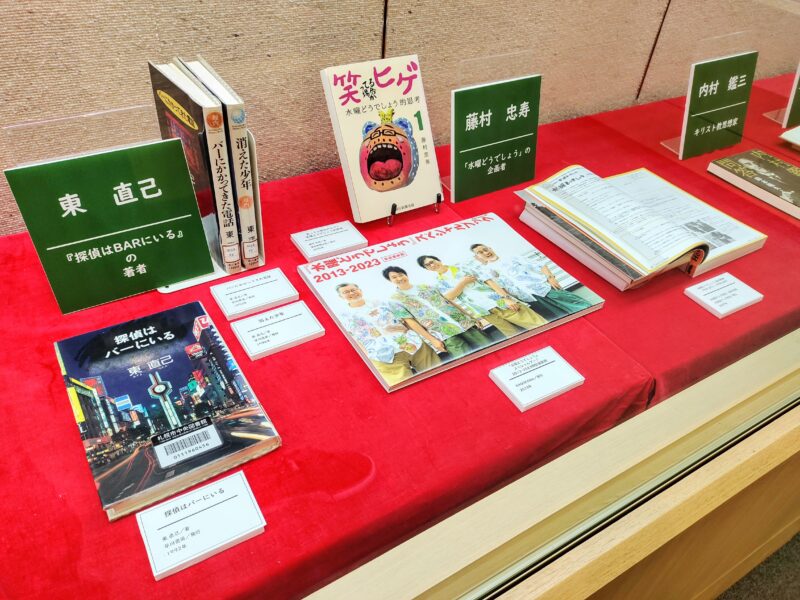

北大の著名人たち

展示室の奥側の壁面は「北大の著名人達」の展示。さすが北海道の最高学府だけあって幅広い分野でOBOGが活躍している。旧5,000円札の新渡戸稲造さん、スキーの三浦雄一郎さん、宇宙飛行士の毛利衛さん、作家の東直己さんなども北大出身者だったとは驚き。

「水曜どうでしょう」のTEAM NACSは北海学園大学で結成されたが、番組を企画したヒゲのディレクターこと藤村忠寿さんは北大OB。あとジンギスカンのタレのベル食品も北大農学部OB達が創業した会社。近年は大泉洋さんとのコラボで同社のスープカレーが大ヒットした。

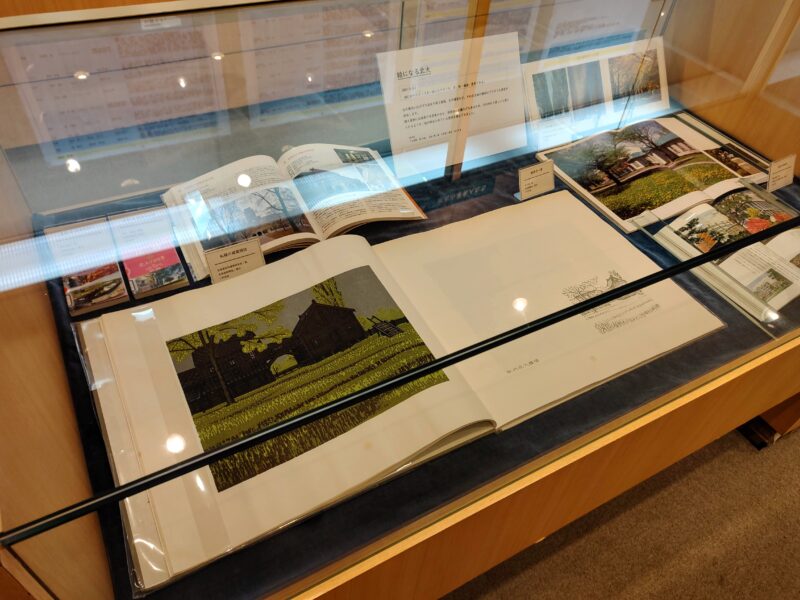

絵になる北大・舞台になる北大

こちらは「絵になる北大・舞台になる北大」の展示。先の北大ポプラ並木もそうだが、北大構内は切り取って絵になる風景に満ち溢れている。その理由は歴史的建造物の多さもさることながら、6万6千ヘクタールという極めて広大な敷地面積(=大学の敷地面積ランキング1位)。

6万6千ヘクタールの広さ…といわれても多くの読者にはピンとこないだろう。たとえば6万6千ヘクタールをキロ平方メートルに換算すると660k㎡で、これは東京都23区の面積627k㎡を上回る広さだ。一世紀半の歴史と広大な敷地があれば、絵になる風景にも困らないというもの。

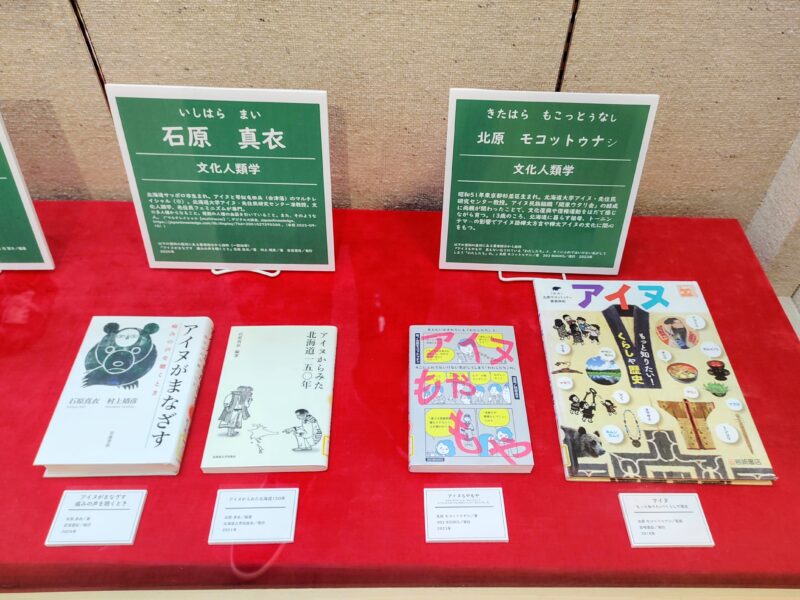

北大現役教授の本集めました

「北大現役教授の本集めました」コーナー。他校OBの筆者だが、実家の隣に北大低温科学研究所の酒井名誉教授が住んでいたり、1年次に受講した政治学は当時北大から派遣された講師(現北大名誉教授)の山口二郎さんだったりと、北大の先生達とはささやかなご縁があった。

北海道の大学だけあって、やはりアイヌ民族の研究を専攻している先生達は少なくない。お二人は寡聞にして存じ上げないが著作に興味津々。

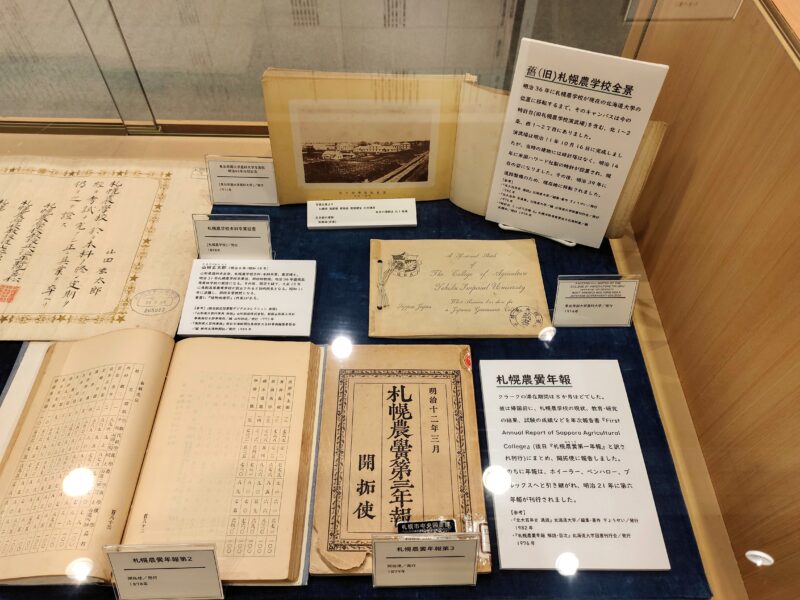

北大の歴史書

「北海道大学の150年」ということで、最後は「北大の歴史書」の展示を紹介して本記事を締めくくりたい。冒頭で述べたとおり北海道大学の前身となる札幌農学校が開校したのは明治9年だが、これが日本で最初の学位授与機関(大学校)となったのである。知らなかった…。

札幌農学校の初代教頭を務めたのはご存知クラーク博士。クラーク博士が教鞭を執ったのはわずか9ヶ月あまりの短い期間だったが、新渡戸稲造、内村鑑三、宮部金吾など、その後の札幌の都市建設と社会・経済、文化の発展に多大なる影響を与えた錚々たる傑物達を輩出した。

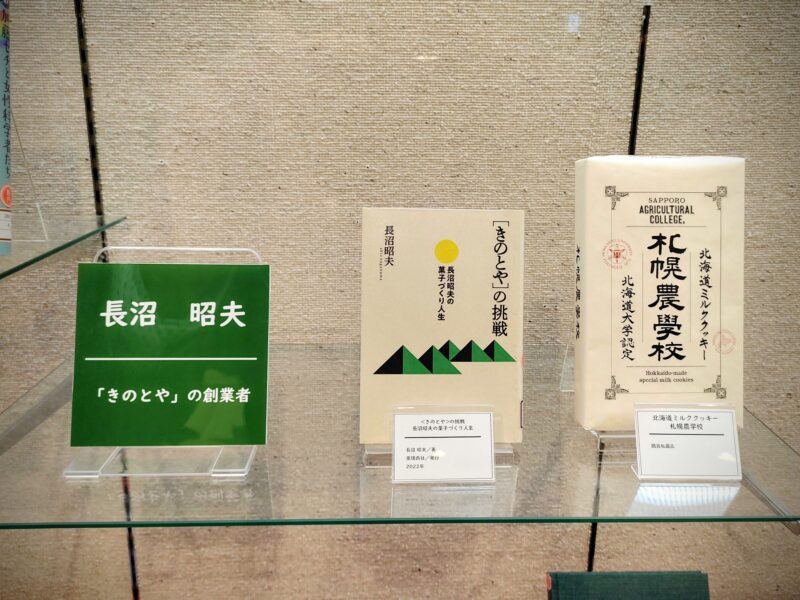

札幌土産の定番「北海道ミルククッキー札幌農学校」もお忘れなく。製造元は札幌の菓子メーカー「きのとや」で創業者はやはり北大OB。

関連講演会「北大牛乳からテロワールがわかる」

札幌市中央図書館の特別展はテーマにあわせて蔵書をピックアップした資料展示のほか、1日限りの講演会も開催するのが通例となっている。本年度の講演会は「北大牛乳からテロワールがわかる」という演題。ちなみにテロワールとはフランス語で農地の気候や土壌のこと。

本講演会は北海道大学の農学分野、特に酪農や地域経済学の視点から北大の歴史と研究の深さを知る貴重な機会だ。講演会の開催日時と申し込み方法は以下のとおりで、定員100名(先着順)となっているため、興味のある方はお早めにお申し込みされたい。

札幌市中央図書館のゆきかた

紅葉の美しい季節に、札幌の開拓と近代化の礎を築いた北海道大学の足跡をたどる特別展。「歴史のしずくを見つめる」というタイトルの通り、一滴一滴が積み重なって形作られた北大と札幌の歴史を、ぜひこの機会に再発見してみよう。

開館時間とアクセス

こちらもおすすめ

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。

🍀無料カウンセリングを受ける🍀

悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184edf1c.e9d12034.184edf1d.a75b57f0/?me_id=1213310&item_id=20739993&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7713%2F2100013057713.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)