縄文時代を体感!丘珠縄文遺跡の魅力

札幌市東区のサッポロさとらんど内に、縄文時代晩期から続縄文時代初頭の暮らしを今に伝える貴重な遺跡があることをご存知でしょうか。

それが、札幌市内を代表する縄文遺跡の一つである丘珠縄文遺跡です。

現在も発掘調査が継続的に行われているこの遺跡には、その成果を公開する体験学習施設や展示室が整備されています。

本記事では、丘珠縄文遺跡の魅力と、縄文文化を身近に感じられる関連施設、そして年に一度開催される遺跡公開デーについて、実際に訪ねた際の様子を交えながらご紹介します。

丘珠縄文遺跡とは?

遺跡の概要と発掘の経緯

丘珠縄文遺跡(H508遺跡)は、札幌市東区丘珠町のサッポロさとらんど内に位置する、縄文時代晩期から続縄文時代初頭(約2500年~2200年前)の遺跡です。

さとらんど造成時の試掘調査で発見された後、盛土で現状のまま保存されていましたが、遺跡公園として活用を図ることとなり、平成25(2013)年度から発掘調査を開始しました。

平成30(2018)年の「おかだま縄文遺跡体験学習館」のオープンを経て現在に至るまで、市民ボランティアの協力を得ながら毎年継続的に調査が行われています。

低地部に位置する珍しい遺跡

この遺跡の最大の特徴は、札幌市北部に広がる低地部の沖積平野、蛇行する石狩川の支流が運んだ土砂によってできた自然堤防上に立地していることです。

市内の多くの遺跡が台地や丘陵に位置するのに対し、低地部にある点で珍しい存在となっています。

発掘調査では20ヵ所以上の炉跡が発見されている一方、現時点で竪穴住居跡は確認されていません。

このことから、この場所は定住地ではなくキャンプ地のような活動拠点として繰り返し利用されていたと考えられています。

本州との交流を示す貴重な出土品

特筆すべき出土品としては、本州北部との交流を示すイモガイ形土製品や砂沢式土器の破片が挙げられます。

他にも黒曜石を中心とした多様な石器、琥珀製の平玉などが見つかっています。

また、ヒエ属の種子、サケ・チョウザメやエゾシカの骨など、当時の食生活を示す貴重な資料も出土しており、縄文人の暮らしを知る手がかりとなっています。

丘珠縄文遺跡の関連施設

丘珠縄文遺跡には、縄文文化の体験や、出土品を展示する二つの施設があります。

おかだま縄文遺跡体験学習館で縄文体験

おかだま縄文遺跡体験学習館は、縄文時代に関連する様々な体験ができる学習施設です。

また、遺跡の目の前に位置することから、発掘調査の拠点として出土品の基礎整理なども行われています。

ここでは入館無料で気軽に縄文体験が楽しめます。

この日は遺跡公開デーだったこともあり、多くの来館者が火おこし体験や土器パズル、縄文風衣装の試着などを楽しんでいました(縄文土器づくりや縄文玉づくりなど、事前応募・有料のメニューもあります)。

火おこし体験で縄文人の苦労を実感

まずは屋外で「舞い切り式」による火おこしを体験。

巻き付けた紐の反動を利用し火きり弓(横木)を上下に動かすことで軸棒を回転させ、その摩擦で火が起きる仕組みで、ここでは煙が発生するところまで行います。

スタッフの方に手順を教わりスタートするも、紐が伸びきってしまい、なかなか上手くできません。

「横木はあまり力を入れず、リズミカルに動かすのがポイント」というアドバイスをうけてコツをつかむと、比較的簡単に煙を発生させることができるようになりました。

とはいえ、それなりの力と時間が必要であり、現代のライターやマッチに比べると、火起こしの労力は天と地ほどの差があることを身をもって実感することになりました。

予想以上に難しい土器パズル

続いて、レプリカの土器の破片を組み合わせて元の形に戻す3次元パズル(2次元のものもあり)。

形や色、模様を参考にしながら、磁石のついた破片を内型につけていくのですが…これが予想以上に難しい!

数分の試行錯誤を経て、なんとか完成させることができました。

ちなみに相方は爆速でコンプリート!

(これから体験する方のために詳細は伏せますが、ちょっとしたコツがあるのだとか…)

おかだま縄文展示室で出土品を見学

おかだま縄文展示室(丘珠縄文遺跡展示室)は、さとらんどセンターの2階にあります。

丘珠縄文遺跡から出土した土器や石器、本州との交流を示すイモガイ形土製品などが、パネル解説とともに展示されています。

全体的に「札幌市埋蔵文化財センター(中央区)の縄文時代に特化した出張展示室」といった印象で、縄文時代の生活や文化についての解説のほか、札幌市内の主な縄文~続縄文時代の遺跡についても、出土品と共に紹介されています。

また、土器や石斧などのレプリカを手に触れて確かめられるコーナーや、時期によっては小規模な企画展も開催されています。

年に一度の「遺跡公開デー」参加レポート

丘珠縄文遺跡では毎年9月頃に、発掘調査中の遺跡を見学できるイベント「遺跡公開デー」が行われています。

この年に一度のイベントに参加してきたので、その様子をレポートします。

発掘調査区を間近で見学

イベントの目玉はなんと言っても、普段は見ることのできない発掘調査区の見学です。

文化財調査員の方の解説付きで間近に遺跡を見られると貴重な機会とあって、多くの人が訪れていました。

説明は調査区のうち2か所を中心に、丘珠縄文遺跡の発見と調査の経緯、立地や出土物の特徴といった遺跡の概要から始まり、発掘調査で発見された遺構や遺物についての解説が行われました。

「現在の地表は標高5mだが、土器や石器が出土するのは標高2~3m地点」という説明は、現地で聞くからこそ実感が湧きます。

また、土中に埋まっている動物や魚の骨、黒曜石の剥片、土器、石鏃などは、資料館で見るのとは違った臨場感がありました。

地層や炉跡の色の違い、白く細かな動物や魚の骨を実際に目にすると、縄文人の生活が確かにそこにあったことを実感できますね。

特別展示コーナーと北大考古研ブース

発掘調査区の見学コーナーのすぐそばでは、接合作業中の土器やレプリカの石斧などの展示が行われていました。

各展示では丘珠縄文遺跡ボランティアや北海道大学考古学研究室の方々が解説してくださいます。

「土器表面の茶色いシミのような跡は、地層に含まれていた鉄分が付着したものと思われる」

「最後に形を整える際に柔軟性があった方がよいため、土器の復元に使う接着材は、接着力と柔軟性の双方に優れるセメダイン」

…など、普段から発掘や出土品の調査を行っている方からしか聞けないような話も聞けて、知的好奇心を刺激されました。

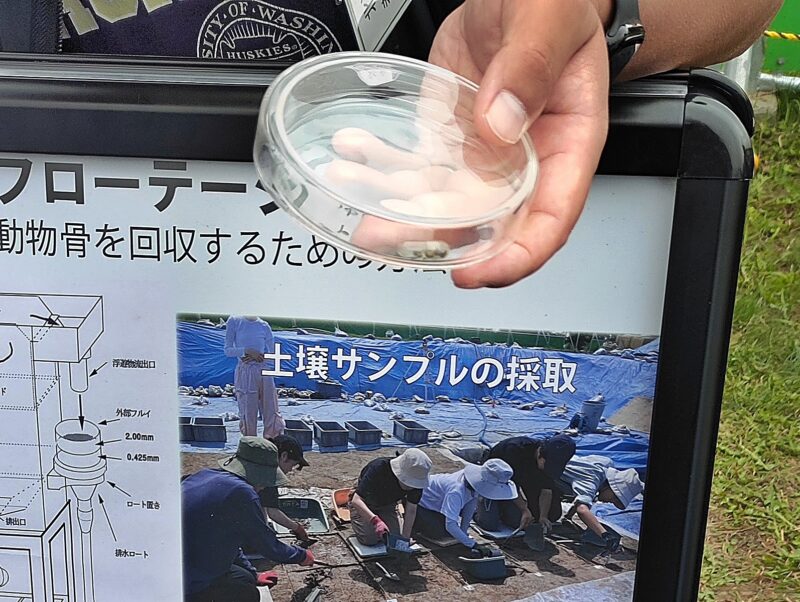

また、遺跡で採取した土壌サンプルから植物の種や動物の骨など微細な遺物を回収する「ウォーター・フローテーション」や、遺跡や遺物の年代を調べる「放射性炭素年代測定」といった、丘珠縄文遺跡の調査で実際に行われた様々な手法の紹介もありました。

放射性炭素年代測定は古典籍の年代測定にも用いられているためその存在は知っていましたが、その具体的な手順や仕組みを聞くのは初めて。

試料から炭素を取り出すため、科学的手法を繰り返すことで何度も不純物の除去を繰り返す必要があると聞き、その複雑さと手間には溜息が出る思いでした。

縄文ガチャガチャ

遺跡見学の受付付近で行われていた「縄文ガチャガチャ」(各日先着200名)。

全部で40種類以上のオリジナル缶バッジの中から、相方は丘珠縄文遺跡から発掘された「イモガイ型土製品」、私はN30遺跡の「板状土偶」が当たりました。

鞄につければ、いつでも縄文気分が味わえそうですね。

縄文体験

体験学習館では、火起こしや土器パズルなど通常の体験メニューの他、組ひもや網代編みの特別メニューも実施されていました。

いずれのコーナーも家族連れを中心に幅広い年齢層の来場者で賑わっていました。

丘珠縄文遺跡で歴史のロマンを感じよう

丘珠縄文遺跡は、札幌市内にありながら縄文時代の息吹を感じられる貴重なスポットです。

充実した体験プログラムと出土品や解説パネルによる展示により、子どもから大人まで、それぞれが楽しみながら縄文文化を学ぶことができます。

縄文時代というと遠い過去の出来事のように感じられますが、この丘珠の地で、古代の人々が実際に生活を営んでいたという事実は、現代に生きる私たちに歴史の連続性とロマンを感じさせてくれます。

本記事でご紹介した情報をもとに、ぜひ一度、丘珠縄文遺跡を訪れ、ご自身の目で縄文文化の奥深さを体験してみてはいかがでしょうか。

アクセスと開館時間

おかだま縄文体験学習館

おかだま縄文展示室

こちらもおすすめ

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。

🍀無料カウンセリングを受ける🍀

悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/432b1813.e8908420.432b1814.a564849b/?me_id=1220961&item_id=10029849&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkenko-k%2Fcabinet%2Fiphone%2F4961607798126.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)