札幌市博物館活動センターで札幌の自然史の扉を開く

札幌市豊平区にある札幌市博物館活動センターをご存知でしょうか。

人口200万人を超える政令指定都市である札幌市ですが、市立の博物館はありません。

そんな中、将来の博物館開館に向けた準備と並行して、「北・その自然と人」をテーマに自然史の普及活動を積極的に展開しているのが、このセンターです。

この記事では、サッポロカイギュウの骨格標本や札幌の地形ができる過程を学べるプロジェクションマッピングなど、札幌の自然の成り立ちと生きものの魅力を存分に味わえる、知る人ぞ知る隠れた名所をご紹介します。

南平岸駅から博物館活動センターへ 緑豊かな高台への道のり

博物館活動センターは、地下鉄南北線の澄川駅もしくは南平岸駅から徒歩10~15分ほどの高台に位置しており、それぞれの駅からの道順は、公式サイトにて写真付きで案内されています。

今回は南平岸駅から向かいましたが、道中は上り坂が続き、なかなか良い運動になります。

センターの背後には平岸霊園の豊かな森が広がり、自然系の学習施設にふさわしい静寂な環境です。

札幌の自然史が詰まった博物館活動センターの館内をレポート

上り坂の先に見えてきた博物館活動センターの外観は、学校のような印象を与えます(元は児童福祉施設だったとか)。

手書きのボードが置かれた入口をくぐると、正面奥には収蔵展示室、右手には図書コーナーと、奥に向かう長い廊下が続いています。

エントランスと廊下で感じる手作りの温もり

館内へ入るとすぐ右手に置かれているのは、大きなアンモナイトの化石です。

その迫力ある姿が、訪問者を自然科学の世界へと誘います。

エントランスや廊下は、その他にも随所に小規模ながらも興味深い展示が点在しています。

廊下に展示されたキノコの樹脂標本を眺めていると、事務室から出てきたスタッフの方が、標本や前述のアンモナイト化石について丁寧に解説してくださいました。

手作り感あふれる温かな展示と、気さくな雰囲気のスタッフに、博物館活動を身近に感じてもらいたいという想いを強く感じます。

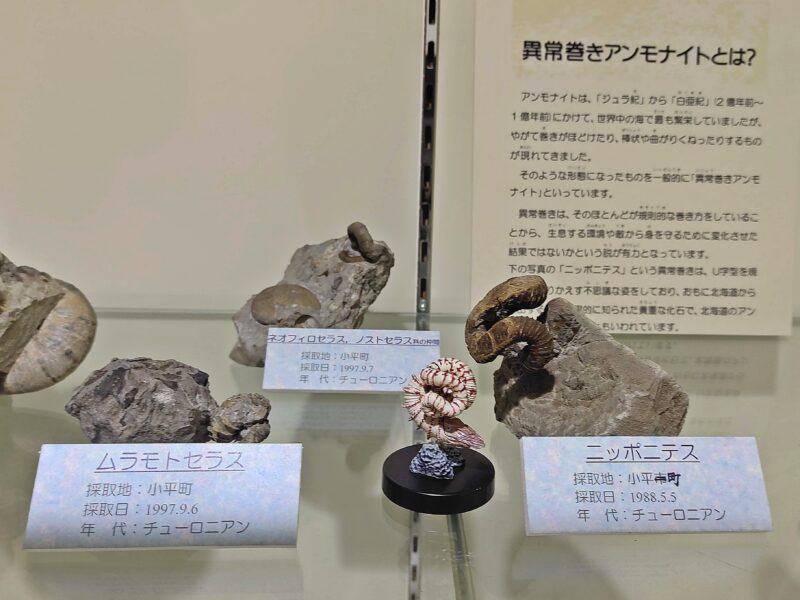

収蔵展示室へ向かう廊下には、道内各地で採取されたアンモナイトの化石がずらりと並んでいます。

中には私たちが想像するアンモナイトとは全く異なる形の珍しいものも。

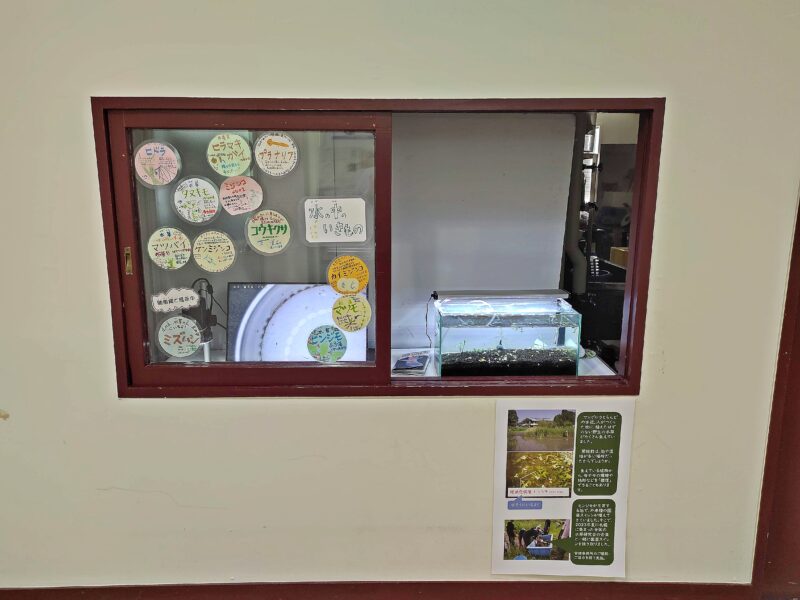

右側の廊下では、札幌市内の水辺で観察できる水の中の生き物が水槽展示されていました。

イラストが描かれた説明文は手書きですが、漢字にふりがなが振ってあり、小さな子どもも楽しめる工夫が施されています。

プロジェクションマッピングで体験する札幌1億3000万年の歴史

収蔵展示室の手前の小部屋では、札幌の自然の成り立ちを視覚的に解説するプロジェクションマッピングが公開されています。

現在の地形模型の上に1億3000万年前からの札幌の大地の移り変わりが投影されるもので、収蔵展示室見学の導入として最適な内容です。

収蔵展示室で出会うサッポロカイギュウと札幌の自然史

博物館活動センターの展示の核である、収蔵展示室。

その中央には、展示室の目玉であるサッポロカイギュウの骨格復元標本が堂々と据えられ、その迫力に圧倒されます。

サッポロカイギュウは、約820万年前に生息していた世界最古の大型カイギュウで、その名の通り平成15(2003)年に札幌市で化石が発見されました。

海に住む草食の哺乳類だったサッポロカイギュウは、昆布などの海藻類を食べていたとのことで、この標本も昆布を咥えてモグモグしています。

サッポロカイギュウの他に、同じく南区小金湯から発見された約900万年前のクジラの化石や骨格復元標本(20分の1サイズ)も展示されています。

この化石は平成20(2008)年に発見されてから発掘が完了するまで、5年もの月日を要したそうです。

現在もその研究が進められており、展示室では研究の最新情報も報告されていました。

壁沿いには、札幌の地形や地質の成り立ちを説明するパネルや、市内に生息する動植物の標本などが並びます。

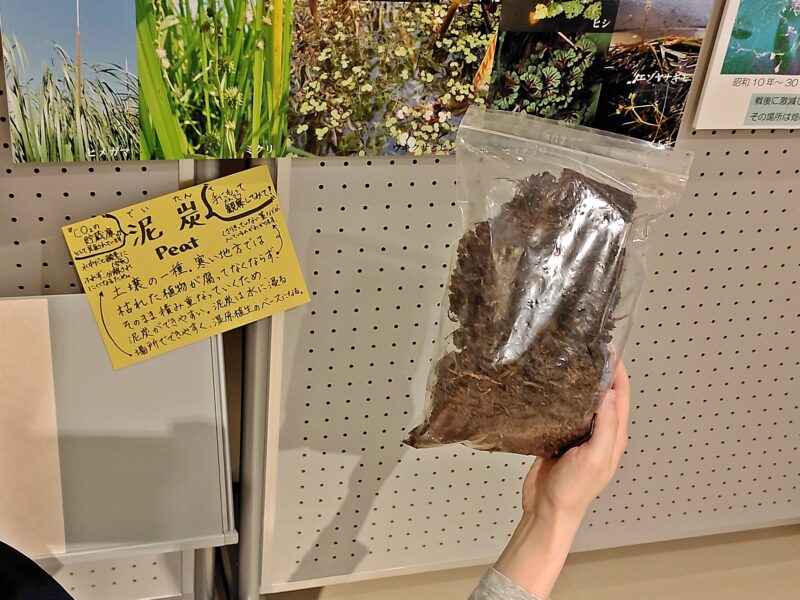

泥炭の標本。

札幌の郷土史を紐解いていると、泥炭地開拓の苦労話や泥炭ストーブを目にしますが、その実物を見るのは初めて。

持ち上げると軽くフワフワとしており、水を含みやすい一方で燃えやすいというその特性を実感できました。

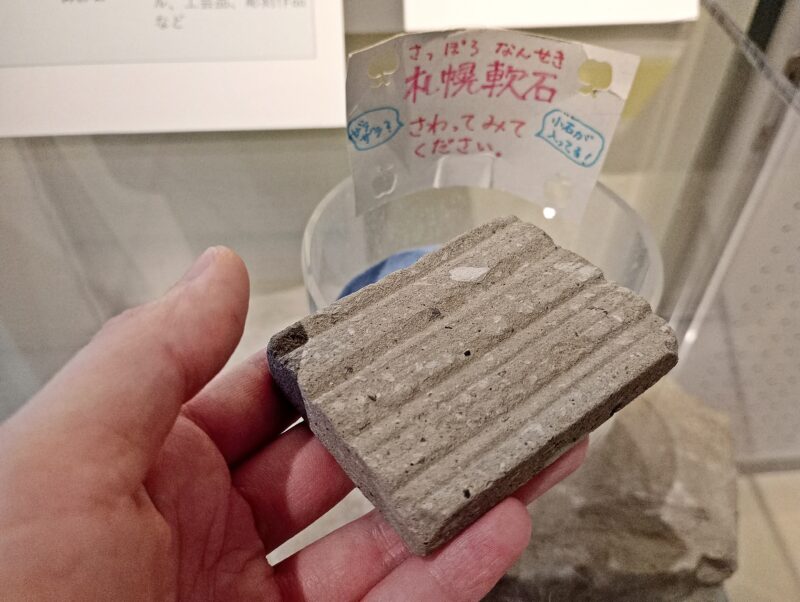

札幌軟石の標本。

札幌軟石は支笏湖の噴火による火砕流でできた岩石で、戦前の札幌市内では建築資材などに広く利用されました。

手に取った札幌軟石は見た目から想像するより軽く、柔らかさを感じる手触りと相まって、加工のしやすさから石材として重宝されたのも納得です。

エゾシカやリスに食べられた後の植物標本。

食べ尽くされた感のあるドイツトウヒの松ぼっくりはエビフライのような外観で、食べられる前の標本と並べて展示されています。

犯人であるエゾリスの標本も並べられており、身近な自然の営みが垣間見えて興味深い展示となっています。

企画展で知る 札幌市博物館活動センターの活発な普及活動

廊下の奥の一室では、2024年度の博物館活動センターの活動を紹介する展示「博物館活動日誌'24」が開催されていました。

企画展、オンライン活動、出張展示、新収蔵資料の紹介、学芸員の論文発表など、精力的な取り組みが行われていることがわかります。

ワークショップや観察会の積極的な実施、充実したホームページなど、ソフト面での普及活動が盛んな様子から、博物館開館の準備と並行して博物館活動を進めるという施設のコンセプトにより、単なる展示施設ではなく、能動的に市民との接点を作り出す姿勢が感じられます。

札幌市の博物館構想と活動センターが果たす役割

札幌には市立の本格的な博物館が存在せず、市民からは長らくその設置が望まれていました。

それを受け、平成初期に相次いで博物館建設の基本構想や基本計画が策定されます。

このうち平成13(2001)年の「札幌市博物館計画推進方針」に基づき「博物館の開館準備活動自体が博物館活動である」という考えのもと開館したのが、札幌市博物館活動センターです。

市内には既に、人文・歴史系の「北海道開拓記念館(現在の北海道博物館)」、北海道大学の収蔵資料や研究を紹介する「北海道大学総合博物館」があったことから、活動センターが取り扱う分野は自然史とされ、将来の博物館設置に向けての資料収集や調査・研究、市民に対する普及活動を続けています。

センターの開館から20年以上が経つものの、様々な事情から博物館の具体的な計画はなかなか進んでいないのが現状のようです。

しかし、博物館活動センターの地道な取り組みが実を結び、本格的な博物館が設置されることを期待したいところですね。

札幌市博物館活動センターで自然史の魅力を再発見

今回、札幌市博物館活動センターを訪れて、私たちが暮らす札幌の街に、こんなにも奥深く、そして多様な自然の物語が隠されていることに改めて気づかされました。

手作り感あふれる温かな展示は、大規模な博物館とはまた違った親しみやすさがあり、学芸員をはじめとするスタッフの方々の熱意が直接伝わってきます。

札幌の自然史に興味のある方、子どもたちに学習の機会を与えたい保護者の方、そして新しい発見を求める好奇心旺盛な方々に、ぜひ足を運んでいただきたい施設です。

札幌市博物館活動センターで、新たな驚きと知的好奇心を満たすひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

アクセスと開館時間

こちらもおすすめ

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。

🍀無料カウンセリングを受ける🍀

悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4be067c2.9f668e9f.4be067c3.8531b8a3/?me_id=1368546&item_id=10022006&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkenko-tokina%2Fcabinet%2F03%2F4961607797303_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)