札幌の初夏を彩る伝統の祭り 札幌まつり

札幌の初夏を告げる風物詩として、明治の頃から市民に愛され続けている「札幌まつり」。

正式名称を「北海道神宮例祭」といい、毎年6月14日から16日にかけて開催されます。

期間中は境内での厳粛な奉納行事、中島公園には露店が軒を連ね、華やかな神輿渡御が札幌の街を彩り、多くの人々で賑わいます。

本記事では、札幌まつりの歴史的背景を紐解きながら、現在の祭りの魅力と見どころをお伝えします。

札幌まつりの歴史:明治時代から受け継がれる伝統

北海道神宮例祭の始まりと定着

(北海道大学付属図書館蔵)

札幌まつりの起源は、明治5(1872)年に札幌神社(現在の北海道神宮)の例祭日が6月15日と定められたことにあります。

しかし、東京からの幣帛到着の遅れや、旧暦から新暦への改暦などの影響もあり、6月15日での例祭が定着したのは明治7(1874)年でした。

開拓使は「例祭当日は休日とし、札幌神社を参拝または遙拝すること」という布告を全道に発令。

札幌神社の祭典が北海道全体における重要な行事として位置づけられていたことがうかがえます。

神輿渡御と山車の始まりと発展

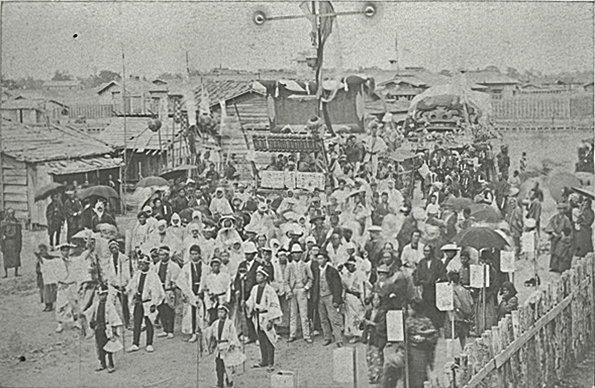

(北海道大学付属図書館蔵)

明治11(1878)年、現在の北海道神宮頓宮の地に札幌神道中教院が開設され、そのご祭神となる神々が札幌神社から神輿で運ばれました。

それを機に、住民から例祭での神輿渡御を毎年行いたいとの願い出があり、翌年から恒例となりました。

また、明治11(1878)年の例祭では薄野の芸妓や常磐津連中が車二台を繰り出したといわれ、これが山車の起源とされています。

明治20(1887)年代になると例祭の賑やかさは増し、華やかな山車や様々な芸能の披露、見世物小屋や露店を目当てに道内各地から見物人が訪れるようになりました。

神輿渡御の運営ははじめ有志によって行われていましたが、明治26(1893)年には札幌区を4区に分けた祭典区が置かれ、祭礼委員が設置されました。

明治33(1900)年には祭典区による年番制がはじまり、大正15(1926)年には祭典区をまとめた札幌敬神講社が発足。

現在に続く運営体制の基盤が整いました。

戦後の復活と現在まで

太平洋戦争中の昭和19(1944)・20(1945)年と中止となっていた神輿渡御は、終戦後の昭和21(1946)年に再開。

神輿に先駆けて昭和13(1938)年から休止していた山車も同年に復活しています。

明治時代から続いていた創成川沿いの見世物小屋も賑わいを取り戻していましたが、昭和34(1959)年のサーカス小屋の火災を機に、その会場は中島公園へ移転しました。

現在も札幌の夏の始まりを告げる行事として多くの市民に親しまれています。

現在の札幌まつり:150年の歴史を誇る伝統行事

150年以上の歴史を持つ札幌まつりの現在の様子を、令和7(2025)年度の写真を交えて紹介します。

開催日程と基本情報:3日間の祭典スケジュール

札幌まつりは毎年6月14日~16日の3日間にわたって開催されます。

- 6月14日:宵宮祭

例祭の前日にあたるこの日は、北海道神宮で野点や神楽などの奉納行事が執り行われ、中島公園には露店が立ち並びます。

街全体にお祭りの雰囲気が漂い始める特別な一日です。 - 6月15日:例祭

北海道神宮にとって一年で最も重要な祭典である例祭が斎行されます。

前日の宵宮祭から引き続き、北海道神宮の奉納行事や中島公園の露店が行われます。

また、翌日の神輿渡御を控え、区内で山車の巡行を行う祭典区もあります。 - 6月16日:神輿渡御

ご祭神をお乗せした鳳輦(神輿)を中心とした華麗な行列が北海道神宮を出発し、札幌の街を練り歩きます。

渡御行列には華やかな山車もお供します。

例祭当日の北海道神宮:境内に響く祭りの雰囲気

2025年6月15日の例祭当日は日曜日だったこともあり、境内は普段では見られないほどの参拝者で溢れかえっていました。

神宮境内にも数多くの露店が軒を連ねています。

中島公園ほどの規模ではありませんが、串焼きなどから立ち上る食欲をそそる香りと活気ある声が、境内を祭りの雰囲気で包んでいます。

神門内に設けられた神前舞台では、様々な奉納行事が披露されます。

古武道の演舞など、多くの参拝者が真剣な眼差しで見守る姿が印象的です。

舞台の向かい側には、翌日の渡御に備えた4基の神輿が威風堂々と並んでいます。

間近で精巧な装飾を眺めることができる、貴重な機会といえるでしょう。

神輿渡御:華麗な行列

6月16日、札幌まつりのハイライトである神輿渡御が行われます。

ご祭神が乗る神輿を中心に、万灯と呼ばれるお囃子や維新勤王隊、伝統衣装に身を包んだ人々を乗せた馬車や人力車などが並ぶ渡御行列。

その後を付き従う9基の山車も合わせて、総勢1,000人超の人々が札幌の街中を練り歩きます。

朝9時頃に北海道神宮を出発した渡御行列は、札幌市内を回り17時頃に神宮へ戻ります。

その順路は、2か所で行われる駐輦祭(ご祭神に供応を行う祭)を除き、年によって異なります。

なお、駐輦祭は北海道神宮頓宮(11時頃)と西4丁目交差点(14時頃)で行われます。

渡御行列の見どころ

猿田彦

神輿の先導を務めるのは、道案内の神である猿田彦。

そのルーツは明治4(1871)年の遷座祭にまでさかのぼります。

よく見ると足元は一歯下駄。これで10kmを超える渡御行列を歩き切るのは、かなり大変そうです。

維新勤王隊

神輿の先駆を務めるのは、幕末の勤王志士を模した楽士隊。笛や太鼓の音が祭の雰囲気を盛り上げます。

維新勤王隊は大正15(1926)年、札幌敬神講社の設立を機に、平安神宮(京都市)の時代祭の維新勤王隊の楽士の指導を受け結成されました。

馬車・人力車

渡御に関わる各組織の責任者や宮司、お稚児さんが乗る人力車や馬車も古式ゆかしい雰囲気を演出します。

ちなみに頓宮で駐輦祭が行われているあいだ、お馬さんたちは近隣のコンビニの駐車場でお食事していました。

神輿(鳳輦)

ご祭神の御霊代が移された4基の神輿が、黄色の装束に身を包んだ輿丁に担がれて進んでいきます。

昭和30~50年代には馬の曳く御所車に神輿を乗せていましたが、馬による人身事故が発生したため昭和59(1984)年から現在の形による渡御に変更となりました。

見どころの山車9基を紹介

神輿渡御のお供をする山車は現在9基。

行列を彩る人形や飾りが据えられた山車は、大きな見どころの一つです。

最盛期の大正時代には12基あった山車ですが、戦中の山車の休止や戦後の混乱の中で、昭和40年代にはその数は6基に減少。

その後、保存会の設立などもあり3基が建造・復活し、現在の姿となりました。

日本武尊(第1本府祭典区)

明治末期の建造後、他の都市の神社に預けられていたものを、平成8(1996)年に復活。

記紀の伝説的英雄・日本武尊の人形を中心に、藤や桜の花飾りの華やかさが目を惹きます。

島義勇(第3山鼻祭典区)

昭和54(1979)年建造。

島義勇は開拓判官として北海道神宮の鎮座地を選定した人物。北海道神宮の境内や札幌市役所に銅像があるなど、札幌とのゆかりも深い人物です。

須佐之男命(第4豊水祭典区)

大正7(1918)年建造。

須佐之男命の山車は2基ありますが、こちらの人形は短甲姿。

すすきののお膝元だけに、山車に飾られた提灯には、元祖さっぽろラーメン横丁をはじめ多くの飲食店の名前が並びます。

須佐之男命(第6西創成祭典区)

明治末期建造。

山車人形は明治35(1902)年の銘があり、札幌まつりの山車の中でも最古級。

黒地に金の装飾を施した山車は格調高い雰囲気です。

神武天皇(第7東祭典区)

大正2(1913)年建造。

山車人形は、神武東征の際、天皇の弓に止まった金色の霊鳥が光を発し、敵の目がくらんだことで勝利した、という神話に基づいたものです。

上毛野田道命(第8豊平祭典区)

大正元(1912)年建造。

第8祭典区の山車人形は、第1祭典区から譲り受けた加藤清正でしたが、令和7(2025)年に豊平神社のご祭神である上毛野田道命へと変更となっています。

猿田彦命(第9東北祭典区)

明治43(1910)年改修。

神輿渡御の先導を務める道案内の神・猿田彦命が山車人形でも登場です。

桃太郎(第16桑園祭典区)

昭和4(1929)年建造。

舟を模した形が印象的な山車には猿・犬・キジのお供を連れた桃太郎が据えられており、装飾の彫り物も桃太郎の昔話の一場面となっています。

名和長年・ましらの石(第20琴似祭典区)

平成26(2014)年から渡御に加わった山車。琴似神社の例祭でもお披露目されています。

山車を引く赤いポルシェのトラクターが、なんともレトロな雰囲気です。

札幌まつりの楽しみ方・見どころ:祭りを満喫するポイント

神輿渡御の迫力ある行列を間近で体感

6月16日の神輿渡御は、お囃子が響く中、厳かな神輿や華やかな山車が札幌の街中を練り歩く非日常感が最大の魅力です。

昼の休憩時、山車は南一条通の西2丁目・3丁目の区間に停められます。

同区間は歩行者天国となるので、装飾なども間近でゆっくり鑑賞できます。

露店巡りで祭り雰囲気を堪能

約300~400軒の露店が立ち並ぶ中島公園は、まさに祭りのメッカ。

様々なグルメを楽しみながら祭り気分を満喫できます。

また、北海道神宮の境内にも50軒ほどの露店が並び、神宮への参拝や奉納行事とあわせて例祭の雰囲気を感じることができるでしょう。

札幌の夏を告げる伝統の祭典 北海道神宮例祭

札幌まつりは、神聖な神事から賑やかな露店、伝統を感じさせる神輿渡御が一体となった、札幌ならではの祭りです。

明治時代から培われてきた伝統が、今もなお札幌市民に愛され、受け継がれています。

この記事を通して、札幌まつりに少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

ぜひ初夏の札幌を彩る札幌まつりを訪れ、その魅力を肌で感じてみてください。

札幌まつりのアクセスと日程

北海道神宮(神事・奉納行事・神輿渡御発着)

中島公園(露店)

こちらもおすすめ

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。

🍀無料カウンセリングを受ける🍀

悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。