北海道の総鎮守

北海道神宮は、明治初期に北海道開拓の本格化とともに建立された「北海道の総鎮守」です。

札幌市中央区にあるこの神社は、初詣では北海道で最も多くの参拝者が訪れるほど、全道各地からの信仰を集めています。

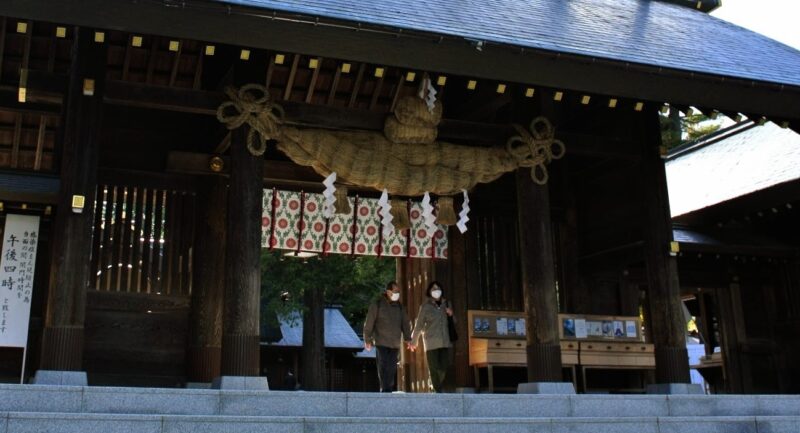

この記事では、北海道神宮の歴史、その雰囲気や見どころを、実際に訪れた際の写真を交えながらご紹介していきます。

北海道神宮のご由緒

円山に鎮座するまで

(北海道大学付属図書館蔵)

北海道神宮は明治2(1869)年、明治天皇の命により、北海道開拓の守護神として大国魂神・大那牟遅神・少彦名神の3柱を祀ったことに始まります。

東京で行われた祭祀の後、開拓三神の御霊代(ご神体)は北海道まで運ばれ、開拓使の役宅を経て、仮社殿(現在の北6東1目)に祀られました。

このとき、開拓判官の島義勇は函館から札幌まで御霊代を運び、また、円山の現在地を社地に選びました。

創建に大きく貢献したその功績を称え、北海道神宮の神門の脇には、御霊代を背負う彼の銅像が建てられています。

御霊代が現在地の円山に祀られたのは明治4(1871)年で、この年に「札幌神社」と命名されました。

戦前の北海道神宮

札幌神社は北海道の神社の中で最も格が高い「北海道一の宮」として、札幌のみならず道内各地で厳しい開拓生活を送る移住者の心の支えとなりました。

(北海道大学付属図書館蔵)

毎年6月15日の例祭は、仕事や学業を休んで札幌神社へ参拝・遥拝するよう開拓使が奨励したこともあり、札幌のみならず近郊からも多くの見物客が訪れました。

例祭では山車や神輿が練り歩き、競馬が奉納され、露店も並ぶなど大変賑わいました。

また、札幌神社は桜の名所としても知られ、明治20年代には既に桜の名所として多くの花見客で賑わっていました。

この円山の桜の歴史は古く、明治8年(1875年)、開拓使判官を勤めた島義男を偲んで札幌神社(現在の北海道神宮)の参道に植えられた150本の桜が始まりといわれています。

戦後の北海道神宮

太平洋戦争後、札幌神社は公費や小作収入でまかなわれていた運営費の収入が途絶え、一時困窮しました。

しかし、北海道の鎮守神としての札幌神社の地位は揺らぐことはありませんでした。

そして昭和39(1964)年、札幌神社は社殿を新築し、戦前からの悲願だった明治天皇の合祀を果たし、その名も「北海道神宮」に改称しました。

それから半世紀以上が経つ現在も、初詣には多くの参拝者が北海道神宮に集まり、その賑わいは衰えていません。

また、明治時代の創建当初から続く毎年6月15日の例祭は「札幌まつり」と呼ばれ、今も札幌に初夏を告げる風物詩として市民に親しまれています。

北海道神宮のご祭神

北海道神宮のご祭神は、創建時に北海道開拓の守護神として祀られた三柱の「開拓三神」、そして戦後に合祀された明治天皇の合わせて四柱です。

開拓三神

- 大国魂神 (おおくにたまのかみ)

北海道の地を守る神様です。

- 大那牟遅神(おおなむちのかみ)

「大国主神(おおくにぬしのかみ)」とも呼ばれる、国造り=開拓や国土経営の神様です。

- 少彦名神 (すくなひこなのかみ)

国土経営、医薬・酒造の神様です。

明治天皇

北海道の開拓を推進した第122代天皇です。

北海道開拓の守護として開拓三神を祀るように命じたのも明治天皇です。

北海道神宮の境内

社殿

北海道神宮の社殿は創建以来、幾度か建て替えが行われてきました。

現在の社殿は昭和53(1978)年に完成しました。

それまでの社殿は昭和49(1974)年に放火で焼失してしまい、約4年の歳月をかけて再建されたものです。

狛犬

北海道神宮の狛犬は神門の向かって左側、島義勇の像の裏手で神域をお守りしています。

明治44(1911)年奉納、札幌軟石製の狛犬ですが、参道から少し離れた場所で木立に囲まれているため、見過ごしてしまう方が多いのではないでしょうか。

北海道神宮参拝の際は、ぜひ狛犬にも会いにいってみてはいかがでしょうか。

北海道神宮の境内社

北海道神宮には、開拓神社・鉱霊神社・穂多木神社の3つの境内社があります。

開拓神社

昭和13年(1938年)、北海道開道70周年を記念して、開拓功労者36柱(後に1柱を合祀し現在は37柱)を祭神として建立された神社です。

境内に銅像のある島義勇はもちろん、北海道の地図作成や測量、探検などに貢献した伊能忠敬や間宮林蔵といった日本史上の有名人も祀られています。

ご祭神から知っている名前を探してみると面白いかもしれませんね。

鉱霊神社

北海道開拓にあたり鉱業に従事した殉職者を祀る神社です。

昭和18(1943)年に当時の札幌鉱山監督局の敷地内に建立され、その後、昭和24(1949)年に現在地に遷座しました。

北海道の鉱業というと石炭をイメージする方が多いかと思いますが、札幌にはかつて、金・銀・銅などを産出した手稲鉱山や、銀・鉛・インジウムなどを産出した豊羽鉱山などの金属鉱山がありました。

穂多木神社

昭和13(1938)年、北海道拓殖銀行の守護神として札幌神社の分霊を受け同行本店に建立された神社で、昭和25(1950)年に現在地へ遷座しています。

神宮茶屋

全国的に知られた北海道の製菓メーカーである六花亭が運営する喫茶店です。

島判官にちなんだ銘菓「判官さま」はここだけの限定発売なので、ぜひ味わっておきたいですね。

北海道神宮の樹木

本州以南では身近な杉ですが、北海道では寒さに弱いため、道南の一部を除き自然分布していません。

ところが、北海道神宮の境内には杉林が広がっています。

これは明治の初めに、開拓使が北海道の気候に適した樹種を探すために試験的に移植した杉が根付いた人工林です。

この杉を含めた境内の木々は札幌市の保存樹に指定されており、大切に保護されています。

北の大地を守り続ける北海道神宮

北海道神宮は、北海道開拓の守護神として創建された、道内でも歴史の古い神社です。

初詣では北海道で最も多くの参拝客が訪れるなど、現在でも道民の神社として親しまれています。

また、自然豊かな境内は散策スポットとしても人気です。

隣接する円山公園や円山動物園とあわせて訪れて、北海道の歴史と自然を満喫してみてはいかがでしょうか。

アクセスと拝観時間

アクセス;地下鉄「円山公園」から徒歩15分、北海道JRバス「北海道神宮」から徒歩1分 ※駐車場あり

拝観時間;夏季(4月~10月)6:00 ~ 17:00、冬期(11月~翌2月)7:00 ~ 16:00、3月 7:00 ~ 17:00

※授与品は9:00 ~ 閉門まで(通年)

公式HP:北海道神宮公式サイト

[PR]「楽天市場で旅のグッズを揃えて札幌ぶら歩きを愉しもう。」

こちらもおすすめ

参考文献

「さっぽろ文庫39 札幌の寺社」(札幌市教育委員会 編/1986年)

「新札幌市史 第2巻 通史2」(札幌市教育委員会 編/1991年)

[PR]RWCは人事業界の家庭医です。調子が悪いな…と感じたらお気軽にご相談ください。

🍀RWCならソレ解決できます🍀