札幌市中央図書館はどんな施設か?

市民のデータベース札幌市中央図書館

札幌市中央図書館は”中央図書館”という名前のとおり、市内の地区図書館(11ヶ所)、区民センター図書室(7ヶ所)、地区センター図書室(26ヶ所)の総本山的な施設だ。建物は地上3階、地下2階の構造で、3階が講堂、1~2階が閲覧室、そして地下1階に食堂もある。

実は我々も札幌ぶら歩き探訪の執筆にあたり、札幌市中央図書館の蔵書や資料を大いに活用させて頂いている。特に同館の電子図書館サービスは、琴似在住のため頻繁に中央図書館に通えない筆者にはありがたし(もっともかつて屯田兵は徒歩でこの区間を往来したのだが…)。

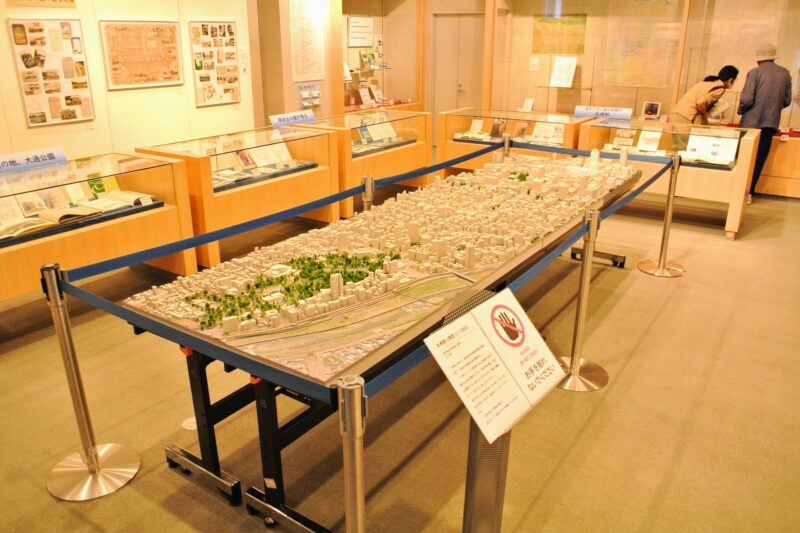

札幌市中央図書館には札幌市埋蔵文化財センターが併設されており、縄文時代の札幌を再現した模型や市内で発掘された土器や石器を見学できる。

特別展を通して札幌の歴史と文化を発信

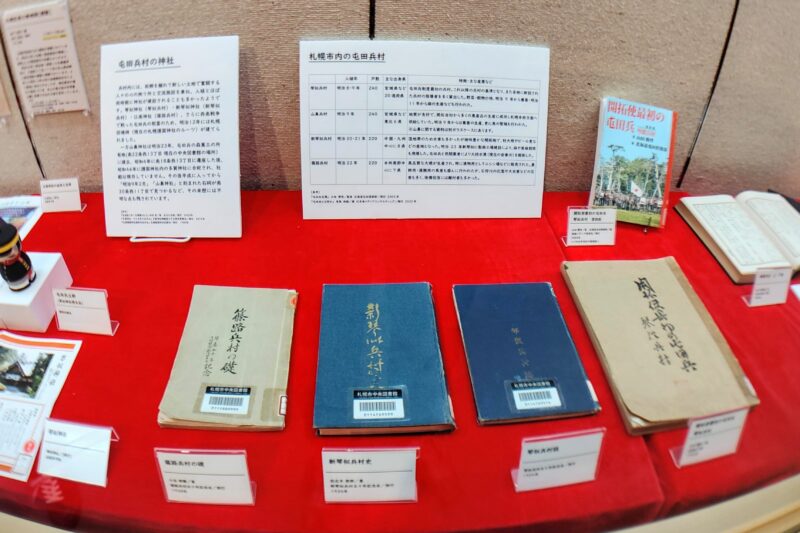

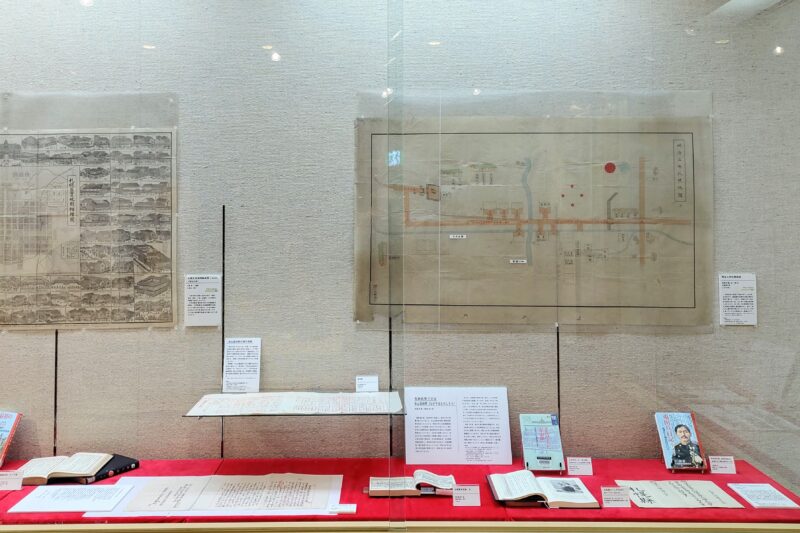

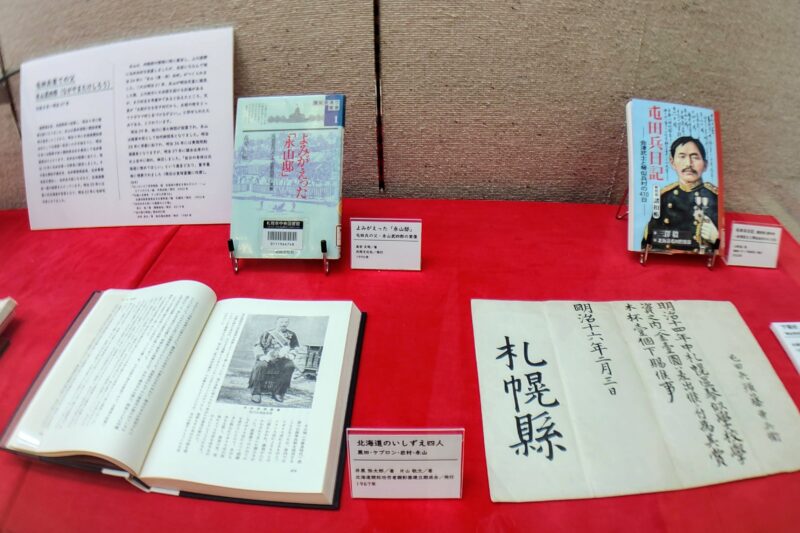

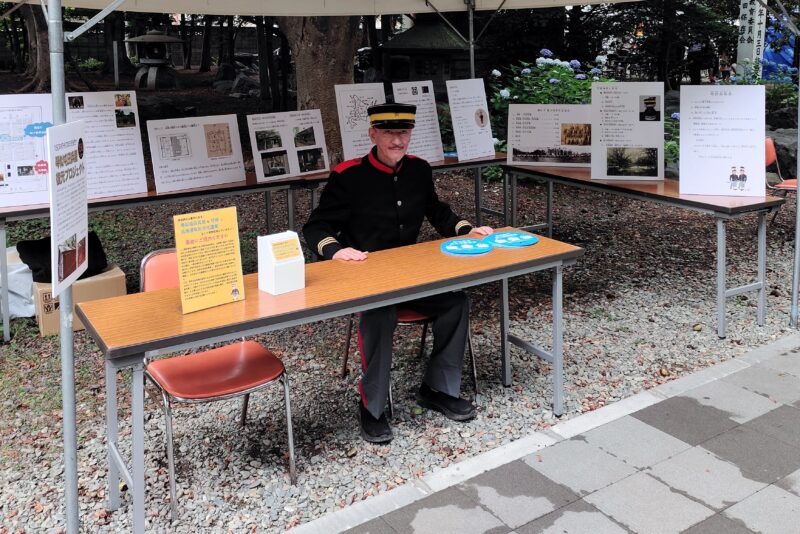

札幌市中央図書館は図書の閲覧や貸出サービスのほか、札幌の歴史や文化にちなんだ特別展を毎年開催している。写真は昨秋の市制100年特別展の様子。市制施行から現在にいたるまでの札幌発展の経緯にまつわる文献や書籍などを、2ヶ月にわたって展示した。

令和6年度の特別展は屯田兵特集だ!

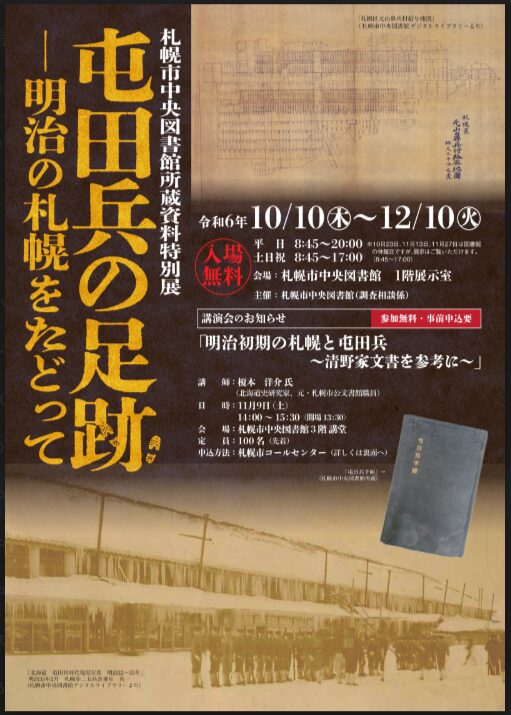

屯田兵の足跡~明治の札幌をたどって

毎年恒例となった札幌市中央図書館の特別展。令和6年は屯田兵制度が設立されて150年の節目となる年であることから、今年度の特別展は「屯田兵の足跡~明治の札幌をたどって」と題し、屯田兵に関する貴重な蔵書や文献、また市内の資料館に収蔵されている資料を公開した。

なお令和6年も1階の展示室のほか、3階の講堂で1日限り(11月9日)の特別講演が行われた。北海道史研究家の榎本洋介氏を招き、かつて琴似地区に入職した清野家に残る書簡などをもとに、札幌での屯田兵の入植事情などを解説してもらおうという試みである。

屯田兵制度が北海道開拓に果たした役割

屯田兵制度は明治7年に創設され、翌年には第一陣が札幌の琴似地区に入職する。その後、山鼻→新琴似→篠路へと続き、明治37年に制度が廃止されるまで、北海道全域に37の屯田兵村と7,337戸の兵屋が設置され、およそ4万人の屯田兵とその家族が開墾と農作業に従事した。

屯田兵制度の主な目的

- 北方の国防~ロシアの南下(侵略)に備えた北方の守備の強化

- 北海道開拓~農地開墾や殖産、道路や鉄道などインフラの整備

- 旧士族救済~戊辰戦争後の旧士族救済(≒反体制派の僻地左遷)

屯田兵の所属は旧陸軍だが、正規陸軍の兵卒と異なるのは①兵農両立(兼業軍人)と②兵村居住(中隊ごとに兵村を形成し、家族と一緒に兵屋で暮らす)の2つである。その後、明治37年に旧第7師団が旭川市に配置されたことで、屯田兵はその役割を終えるのだった…。

特別展を一挙紹介する

展示コーナーの主なみどころ

令和6年特別展の様子。当時の写真や書簡、地図などがメインのシンプルな展示ながら、屯田兵に関するブログ記事を五月雨式に投稿してきた我々には、展示資料をもとに自分たちの記事の整合性を検証できる貴重なチャンスである。2人とも目を皿のようにして見学する。

屯田兵入植第一陣は琴似屯田兵

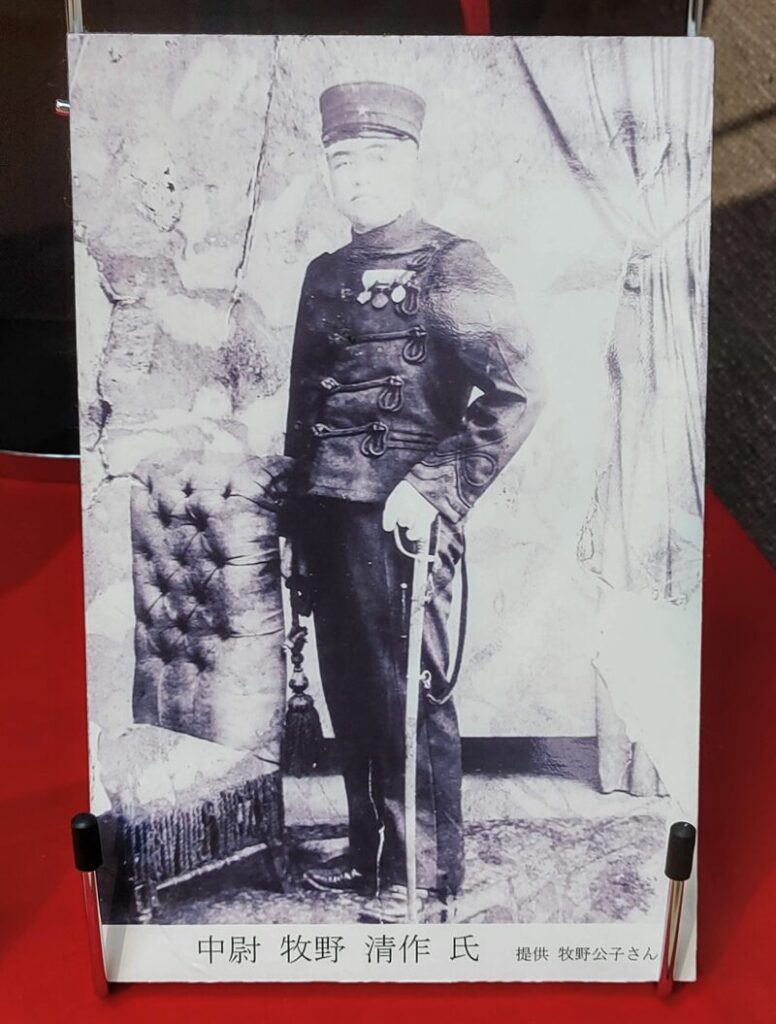

まず琴似屯田兵のコーナーから。左上の横長写真は琴似に入植した当時の屯田兵とその家族を撮影したもので、西区の琴似屯田歴史館資料室の階段に架けられた油彩の題材となった。右側の軍服は琴似屯田兵の軍事教練を担当していた牧野清作中尉が着用していたもの。

琴似屯田兵は旧仙台藩亘理郡出身者が多かったので藩祖伊達成実公を祀った祠を建立し、その後、牧野中尉が有志たちと琴似神社に改修した。琴似神社の境内には旧社号標(下写真)が残っていて裏面には「奉納 故牧野清作 妻牧野キヨ」と彫られている。

琴似屯田兵村の兵屋配置図。北海道開拓の先駆けとなった琴似屯田兵は196名で帯同した家族は965名だった。

琴似神社向かいにある札幌西区役所の敷地には、琴似屯田兵顕彰碑や中隊本部跡之碑などがズラリと並ぶ。

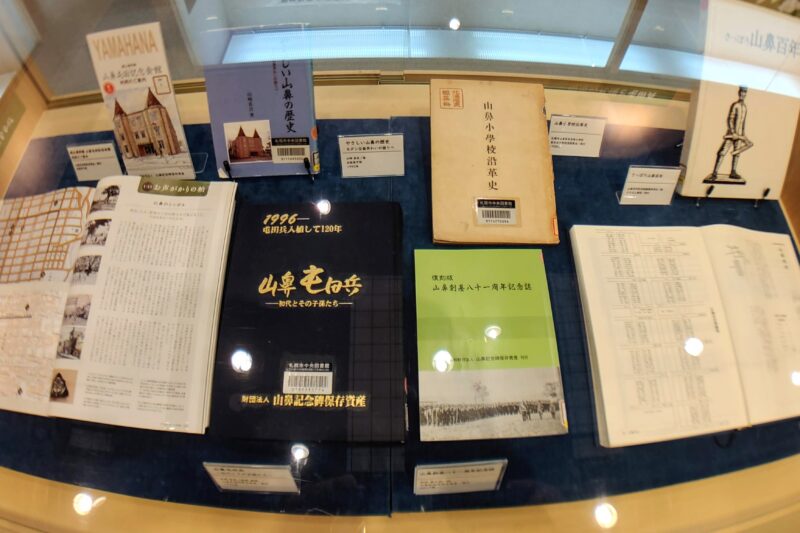

琴似に続け!第二陣は山鼻屯田兵

琴似屯田兵が入植した翌年の明治9年、現在の山鼻地区に屯田兵の第二陣が入植する。山鼻屯田兵と呼ばれるこれらの人たちは東北地方の士族を中心とした240戸(総勢1,114人)で、山鼻地区を東エリアと西エリアに分けて、それぞれ荒地の開墾や農作業に従事した。

現在、札幌市電が循環するこのエリアには、山鼻屯田兵村の名残で「東屯田通」と「西屯田通」という地名がある。また琴似屯田兵村の実例をもとに、農地と兵屋をセットにしたり、共同施設を兵村の中心に設置するなど、山鼻独自の改良を加えた兵村づくりが行われた。

山鼻屯田記念会館付近の山鼻公園には、山鼻兵村開設記念碑が建っている。石碑の揮毫は屯田兵司令官だった永山武四郎によるもの。

札幌に開かれた4つの屯田兵村

札幌では琴似、山鼻に続き、新琴似と篠路(現在の屯田地区)にも屯田兵が入植した。ちなみに筆者は麻生育ちなので、新琴似や屯田はとても馴染みがある。現在、筆者は琴似に居住し、山鼻暮らしの相方と共同で屯田兵のブログ記事を執筆しているのでなんだか感慨深い。

屯田兵にまつわる札幌市内の資料館と主な史跡

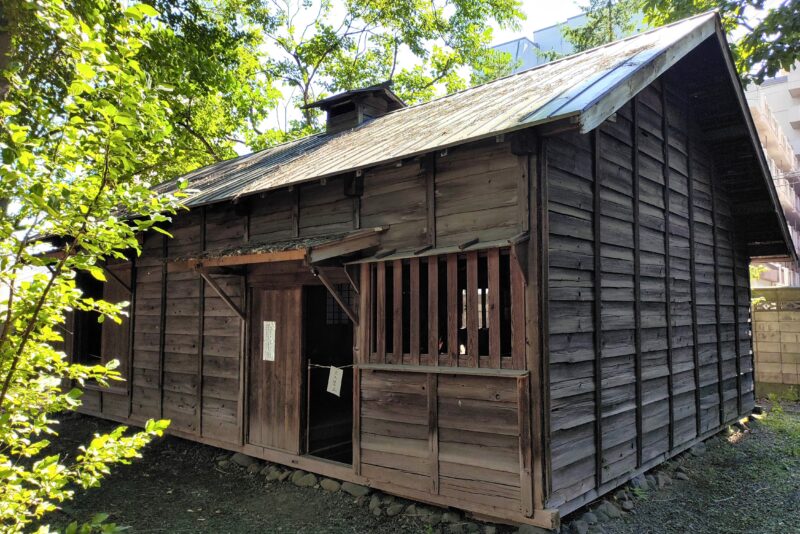

- 第一中隊=琴似兵村(西区)…琴似屯田歴史館資料室、旧屯田兵村兵屋

- 第二中隊=山鼻兵村(中央区)…山鼻屯田記念館資料室、山鼻屯田兵の像

- 第三中隊=新琴似兵村(北区)…屯田兵第三中隊本部、新琴似兵村記念碑

- 第四中隊=篠路兵村(北区)…屯田郷土資料館、屯田開拓顕彰広場

その後、篠路兵村は屯田という地名に改称され、もともと農家が開墾して定住していた地区が篠路という地名で存続することになる。

神社は厳しい開拓生活の心の拠り所だった

今回の特別展では、過酷な開拓作業に従事した屯田兵やその家族の心の拠り所として重要な役割を果たした神社も紹介されていた。山鼻神社は札幌護国神社(多賀神社)に統合されてしまったが、他の3つの神社では今でも屯田兵とその子孫が残した足跡に触れることができる。

琴似神社(西区)

琴似屯田兵村の守護神。境内には屯田兵屋(老朽化により内覧不可)も残っている。

札幌護国神社(中央区)

山鼻神社の祭神は札幌護国神社の境内社である多賀神社に合祀され石碑のみ現存。

新琴似神社(北区)

神社の隣には中隊本部があり、境内には日露戦争に従軍した屯田兵の慰霊碑も建つ。

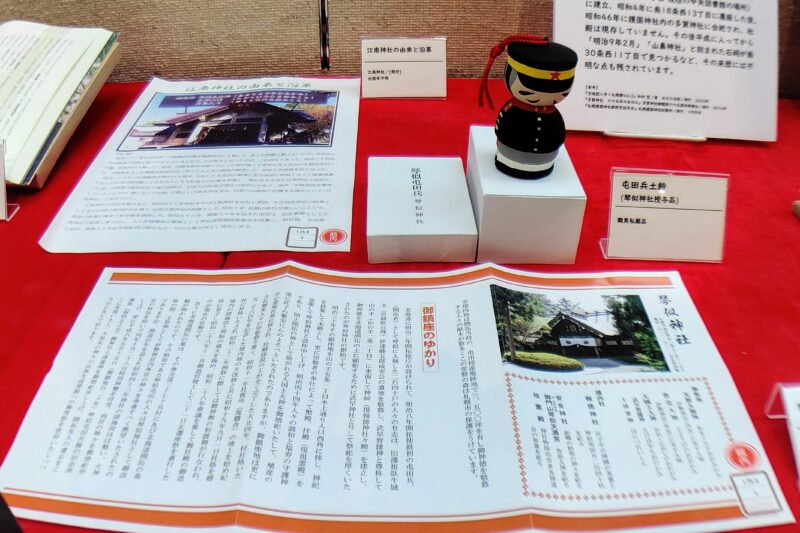

江南神社(北区)

篠路屯田兵の心の拠り所となった江南神社。すぐそばに屯田開拓顕彰広場がある。

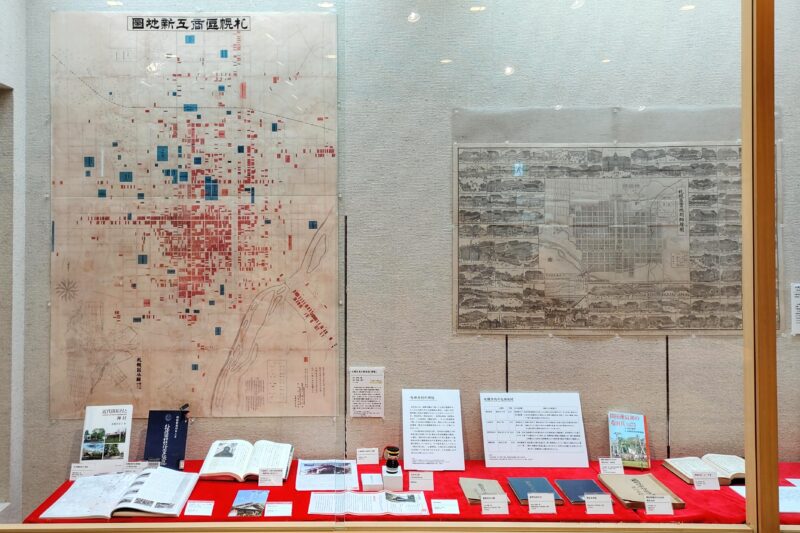

かつて大通公園には屯田兵練兵場があった

特別展では大通公園の歴史も展示されていた。さっぽろ雪まつりやさっぽろオータムフェスト、よさこいソーラン祭りなど、札幌を代表するイベントが開催される大通公園は、元は火災が中心街に延焼するのを防ぐために明治初期に造成された幅員30mの防火帯だった。

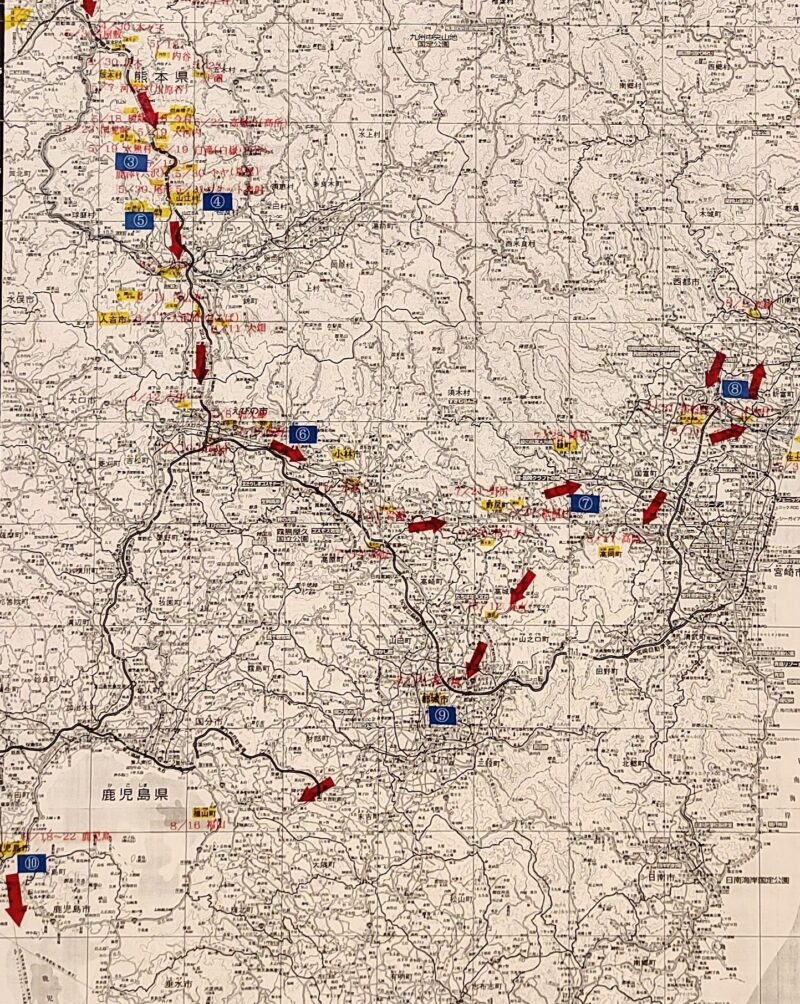

そんな大通公園は、明治9年から屯田兵練兵場(現在の西10丁目~)となる。屯田兵と聞くと「本業開墾ときどき軍人」といったイメージを持たれがちだが、西南戦争、日清・日露戦争に従軍し、延べ1万人以上の死傷者を出すなど、専業軍人より過酷な職業だったようだ。

西南戦争の進軍ルート。第一中隊(琴似屯田兵)と第二中隊(山鼻屯田兵)で第一大隊を編成し、西郷隆盛が立て籠もる鹿児島へ向け進撃していった。

札幌護国神社の彰徳苑にある屯田兵招魂之碑は、西南戦争に従軍した屯田兵戦没者の慰霊碑であり、市内に現存する石碑の中で最古といわれている。

現在の大通公園10丁目の様子。毎年秋に開催されるさっぽろオータムフェストでは「肉じゅっ!ちょうめ会場」としてBBQブースの定位置となっている。

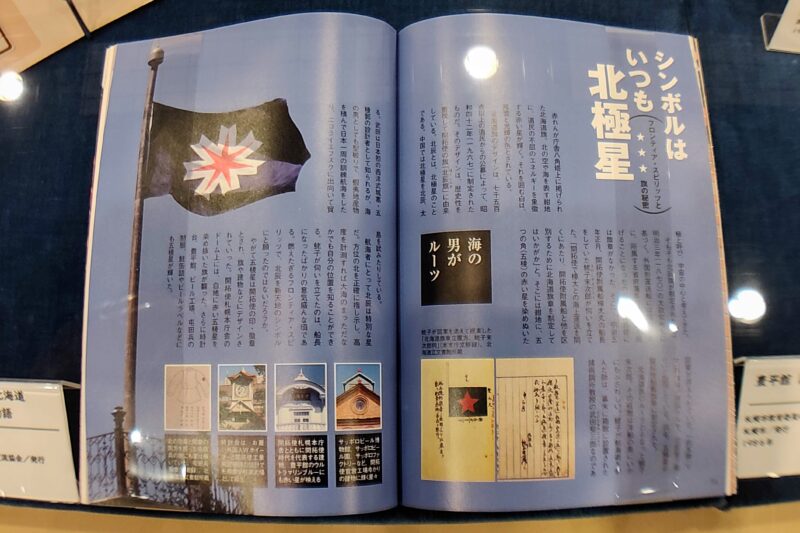

赤い五稜星は開拓スピリットのシンボル

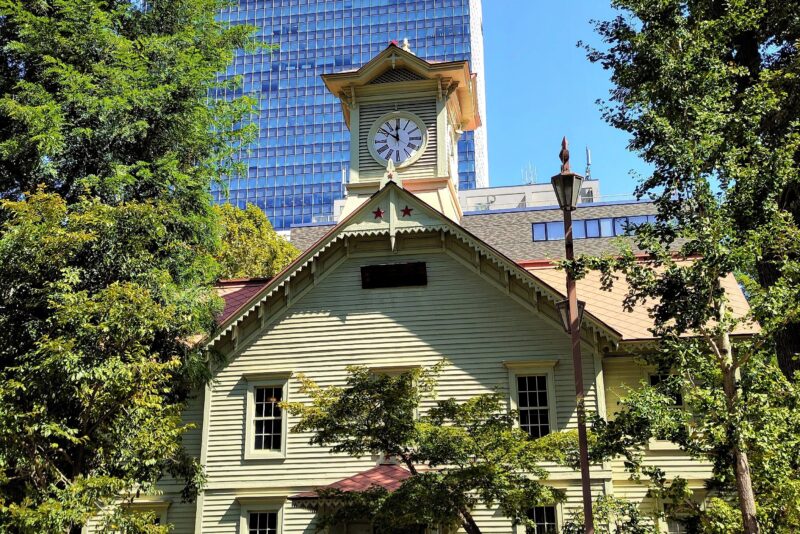

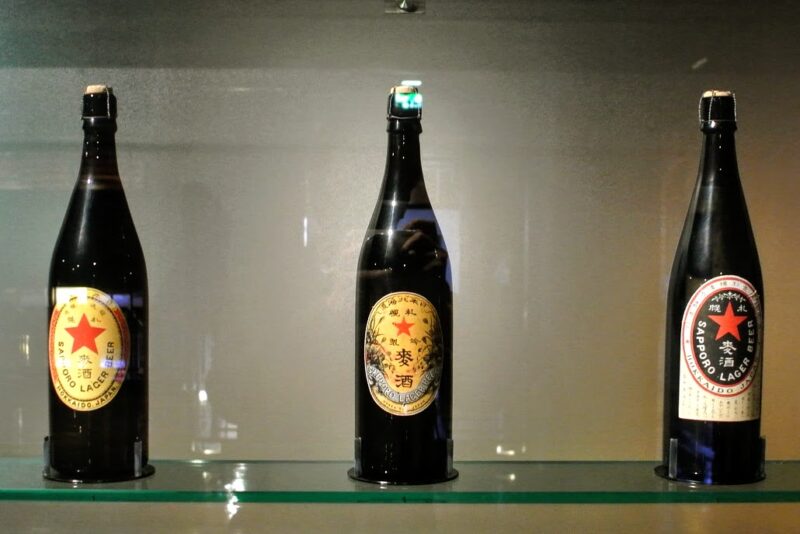

こちらは北海道開拓のシンボルマークとなった五稜星の解説コーナー。今でも明治期に建築された札幌市内の古い建物には五稜星の意匠が残っている。

五稜星が開拓使のシンボルになったのは、開拓使附属船の樺太丸船長だった蝦子末次郎の提案により、外国船と開拓使の船を区別すべく、五稜星を開拓使の船舶旗としたのが始まり。昭和42年に北海道旗を制定する際に、5角から現在の7角の星型に改められた。

五稜星が現存する市内の主な建築物

屯田兵制度の生みの親・永山武四郎司令官

「屯田兵の父」と呼ばれた永山武四郎のコーナー。永山武四郎は薩摩藩出身で、明治5年に開拓使に出仕後、屯田兵制度の創設を進言し、屯田事務局長、北海道庁長官、屯田兵司令官、陸軍第7(しち)師団長を歴任。露の脅威に対抗すべく北方防衛の拡充と強化に尽力した。

第7師団司令部は札幌にあったが、明治34年に現在の旭川市に移転し、以後の旭川は現在に至るまで北方防衛の拠点となる。ちなみに旭川の永山町は永山武四郎に由来する。

札幌市中央区にある旧永山邸は永山が屯田事務局長だったころに建築された。サッポロファクトリー東側の永山記念公園の中にあり、資料館として一般公開されている。

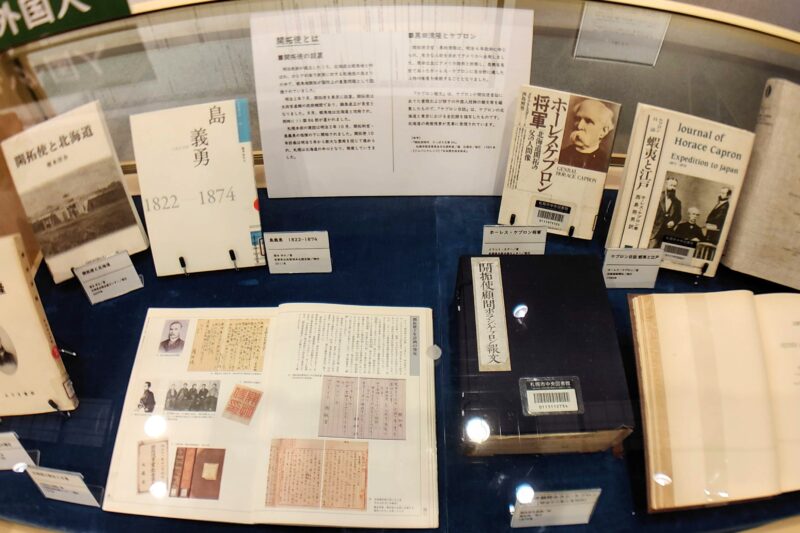

開拓の双璧・島義勇とホーレス・ケプロン

島義勇は開拓判官として、札幌の円山に北海道神宮の建立を決定した人物で、碁盤の目と称される札幌の都市づくりは島の発案によるものとされている。ホーレス・ケプロンは開拓顧問として分野を問わずマルチに活躍した。長屋ではなく戸建による兵屋建築はケプロンの提言。

北海道神宮の境内には島義勇公の銅像が建っている。また隣接する円山公園にも島義勇の功績を記した紀功碑がある。北海道の近代化に大きく貢献したホーレス・ケプロン卿の銅像は大通公園にあり、熱心にケプロンを招聘した黒田清隆像と並んで札幌の発展を見守り続けている。

北海道神宮境内にある六花亭神宮茶屋にて。開拓判官だった島義勇公にちなんで「判官さま」と名付けられたこの銘菓は同店でしか味わえない限定品。

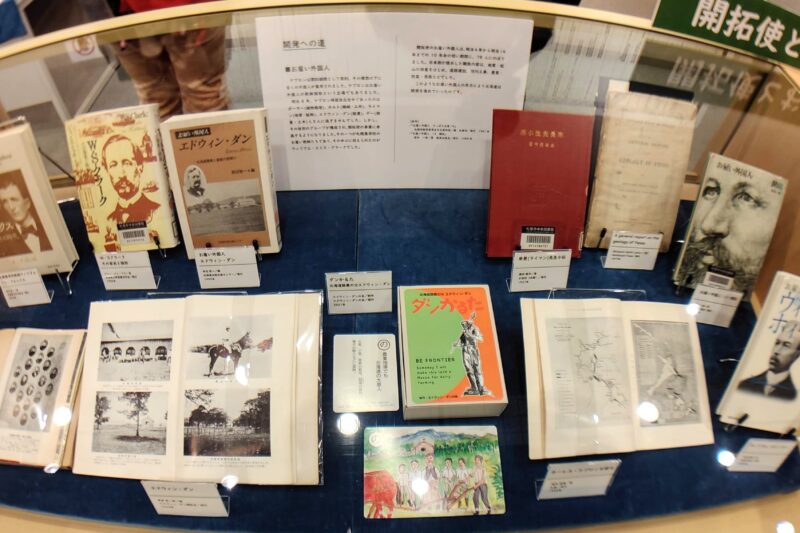

クラークとエドウィン・ダンの2つの物語

札幌にゆかりのある外国人といえば「少年よ大志をいだけ」で有名なクラーク博士をあげる人は多い。ウィリアム・スミス・クラークは札幌農学校(現北海道大学)の初代教頭に就任するも在職わずか9ヶ月でアメリカに帰国。母国では事業に失敗し失意のうちに早逝してしまう。

エドウィン・ダンは20代半ばで来道。10年にわたる技術指導により北海道の畜産・酪農業の発展に貢献したことで叙勲を受けた。帰国後は公使として日清戦争終結に尽力、退官後に再来日しスタンダード石油の日本支配人などを務め、最後は東京の自宅で82年の生涯を終えた。

令和6年は講演会も開催された

令和6年度の札幌市中央図書館の特別展は、北海道史研究家の榎本洋介氏による講演会が開催された。榎本洋介氏は札幌市公文書館の元職員で専門は日本近代史。代表的な著書には「開拓使と北海道」「島義勇(佐賀偉人伝)」などがある。

講演会は11月9日(土)14時~15時30分に、札幌市中央図書館3階の講堂で行われた。定員100名の会場はほぼ満席で、屯田兵の足跡に対する札幌市民の関心の強さがうかがえる。なお講演会の様子は札幌市中央図書館が公開しているYouTube動画で視聴できる。

令和6年特別展「屯田兵の足跡」まとめ

屯田兵に関するブログ記事をいくつか執筆してきた我々にとって、令和6年の特別展は興味深く見応えのある内容だった。特に講演会の清野家のストーリーは、日頃から旧清野邸の前を往来している筆者には同情を禁じ得なかった(晩年は一財を成したようで良かった…)。

今回は令和6年の特別展と屯田兵に関する我々のブログ記事をリンクさせてみたが、機会があれば旭川に遠征し、旧第7師団と屯田兵の資料を展示した北鎮記念館や永山町の史跡などを取材したい。長編記事となりましたが最後までお付き合いくださりありがとうございました。

札幌市中央図書館のゆきかた

開館時間とアクセス

図書館の地下1階には図書苑という美味しくてリーズナブルな食堂がある。地階に掘り下げられた裏庭は「やまはなサンパーク」に続く。

札幌市中央図書館は札幌市電の中央図書館前停留所の前にある。その隣には電車事業所があり、札幌市電の入出庫や整備の様子が見られる。

こちらもおすすめ

私たちは人事業界の家庭医です。お気軽にご相談ください。

🍀無料カウンセリングを受ける🍀

悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184edf1c.e9d12034.184edf1d.a75b57f0/?me_id=1213310&item_id=20739993&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7713%2F2100013057713.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)