屯田兵の歴史が詰まった山鼻屯田記念会館資料室を訪ねて

明治時代、北海道の開拓と防衛に尽力した屯田兵。

彼らが入植した屯田兵村は全道37か所にありましたが、琴似に次いで2番目に屯田兵が入植したのが札幌市中央区の山鼻地区でした。

今回はその歴史を知るために、山鼻屯田記念会館資料室を訪ねました。

山鼻地区の歴史

山鼻屯田記念会館資料室の様子に触れる前に、まずは山鼻の歴史について少しご紹介します。

屯田兵村が開村するまで

開拓が始まる前の山鼻は、アイヌ語でユクニクリ(鹿の林)と呼ばれていました。

夏になると、鹿が群れを成して集まってきたそうです。

明治時代に入ると、札幌本府から定山渓や有珠へ抜ける本願寺道路(現在の国道230号、石山通)が作られ、山鼻にも入植者が現れました。

その当時の住民は数戸ほどで、まだまだ人里離れた地域でしたが、藻岩山の端に位置することから山鼻という地名で呼ばれるようになったと言われています。

山鼻屯田兵村の開村

山鼻の歴史を語る上で欠かせないのが、屯田兵の入植です。

明治9(1876)年に東北地方の士族240戸総勢1,114人が入植した山鼻兵村は、琴似兵村に次ぐ2番目の屯田兵村として開村しました。

ここから山鼻の開拓が本格的に始まりました。

山鼻兵村の入植者は琴似兵村と同じく、士族出身者が中心でした。

彼らは寒冷地にあった作物や農法を模索しながら慣れない農作業に取り組み、大変な苦労をしたそうです。

また、屯田兵たちは開拓を進める一方で軍事訓練も行い、時には札幌本府の警備や災害救助などにも従事しました。

山鼻屯田兵村と琴似屯田兵村の違い

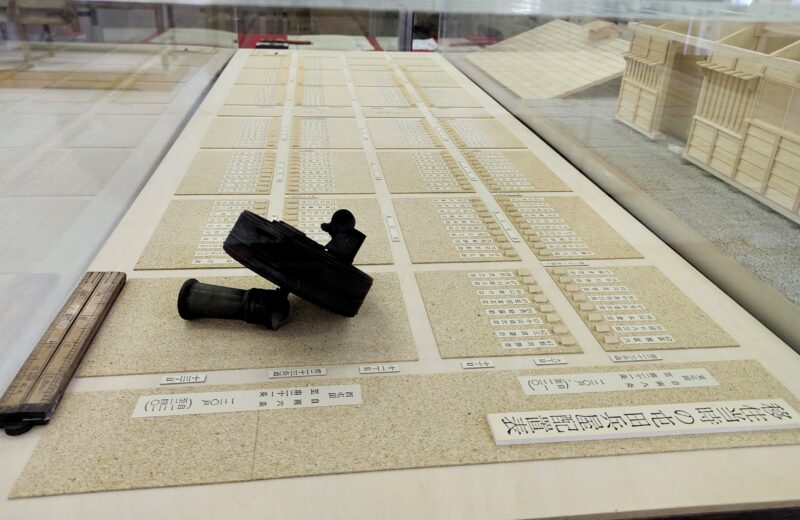

山鼻兵村の兵屋や各種施設などの配置には、琴似兵村での経験を踏まえて、いくつかの変更点がありました。

一つは、屯田兵たちの住居である兵屋の配置です。

琴似兵村では兵屋を密接して配置したため、農地が遠方になり作業時の移動に時間がかかっていました。

そのため山鼻兵村では、各兵屋に隣接して1,500坪の農地を配置するように変更されました。

もう一つは、共同施設の配置です。

中隊本部や練兵場などの共同施設は、琴似兵村では兵屋群の外側に配置されていましたが、山鼻兵村では兵村の中央に配置されました。

これらの改良を施された山鼻兵村の配置は、後に続く屯田兵村の原型となりました。

屯田兵の現役終了後の山鼻

明治28年(1895年)、山鼻の屯田兵は予備役から後備役となり、さらに明治34年(1901年)には屯田兵に与えられた土地の売買が自由化されました。

札幌の市街地に隣接する山鼻は、この時期を境にベッドタウンとして急速に人口が増加しました。

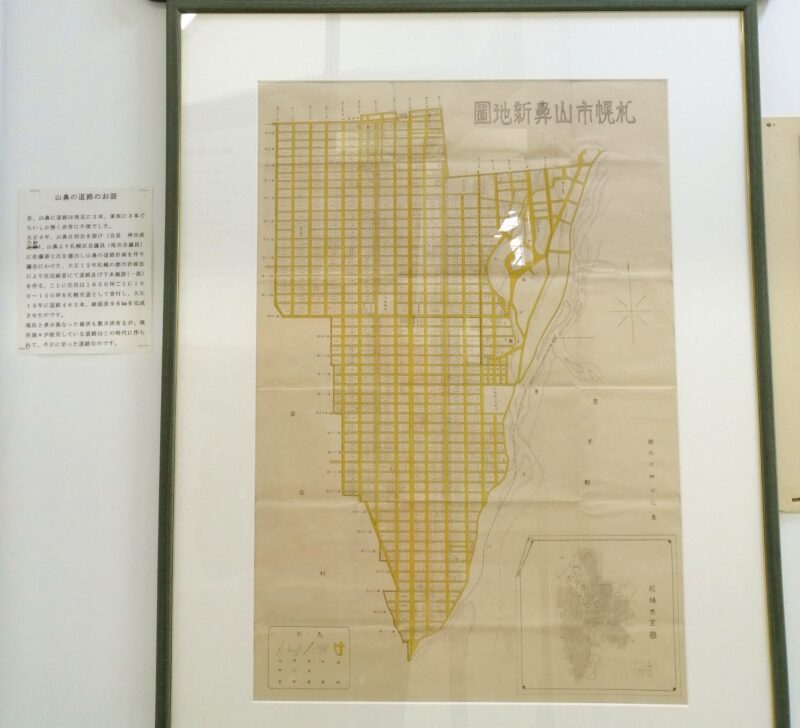

当時の山鼻は南北および東西にそれぞれ3本ほどの道しかなく、交通が不便でした。

しかし、大正時代になると、地元自治会の働きかけにより道路の開削と区画整理が行われました。

また、同時期には路面電車が乗り入れるようになり交通の便が改善され、都市化がいっそう進行しました。

このように、屯田兵の現役終了を契機に宅地化が進み、現在の山鼻地区の姿の原型が出来上がりました。

山鼻屯田記念会館資料室を訪ねて

秋晴れの空の下、山鼻屯田記念会館資料室に足を運びました。

山鼻屯田記念会館は、山鼻公園や山鼻小学校のすぐ側にあります。

この一帯は山鼻兵村の中心部で、かつて中隊本部や練兵場があった場所です。

2つの尖った三角屋根が目を引く山鼻屯田記念会館は3階建てで、資料室はその2階にあります。

山鼻屯田記念会館資料室の展示

山鼻屯田記念会館資料室では、山鼻兵村で生活していた屯田兵たちが実際に使用していた農具や生活用具、書類や写真などの貴重な品々が展示されています。

資料室の特徴はパネルによる説明が豊富なことで、展示されている品々とあわせて、屯田兵とその家族の生活がどのように営まれていたのか、具体的にイメージすることができるでしょう。

山鼻屯田記念会館資料室で印象に残った展示

屯田兵の軍服

資料室には、屯田兵が着用していた軍服がいくつか展示されていました。

これらの軍服は、大礼服と礼服だそうです。

礼服の帽子の中央には星マークがついていますが、これは北海道開拓使のシンボルマークに由来するのでしょうか。

屯田兵の軍服は官給品でしたが、当初は全員に行き渡らなかったため、似通った服を各自で調達していたといいます。

そのため明治10(1877)年の西南戦争に出征した際には、その服装に統一感がなかったという記録が残っています。

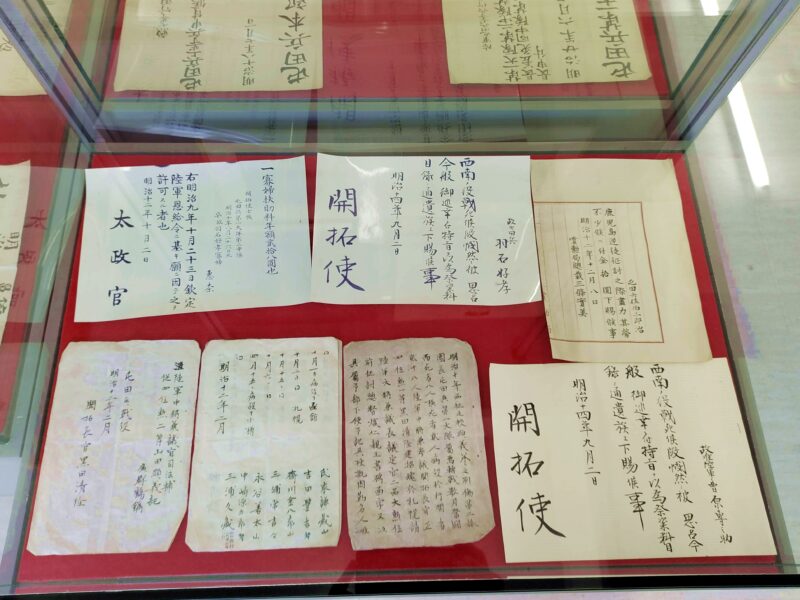

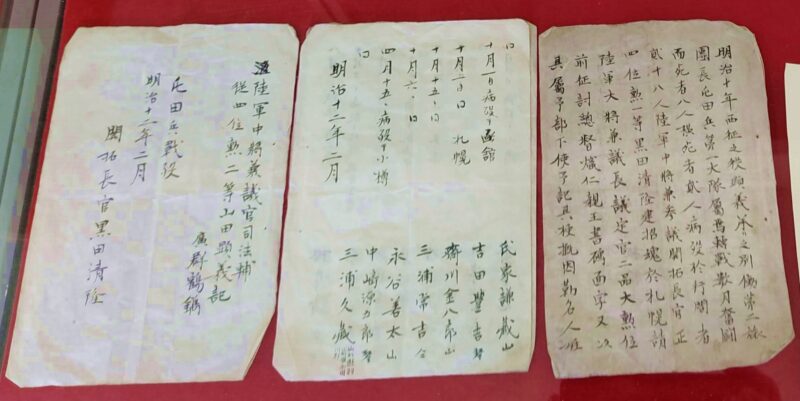

西南戦争の関連書類

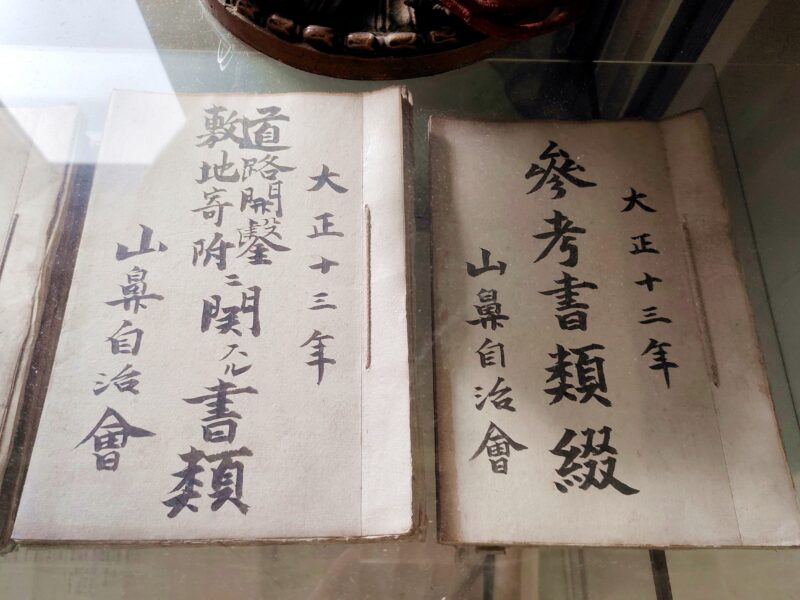

先ほども述べたように、明治10(1877)年の西南戦争には、琴似・山鼻の両屯田兵も九州に出征しました。

この戦争では両兵村あわせて27名が戦死・戦病死しましたが、資料室には亡くなった屯田兵の遺族へ支給された葬祭料や恩給の目録などが展示されていました。

戦没者の氏名や命日が記されている写真左下の資料は、札幌護国神社に現存する屯田兵招魂之碑の建立に関する書類だと思われます。

この石碑は明治12(1879)年に建てられたもので、書類には碑銘の揮毫者である有栖川宮熾仁親王の名前が見えます。

農具

資料室には、鍬や鋤の他にも、市内の資料館でおなじみの唐箕(穀物を籾・塵・穀粒などに分別する農具)など、様々な農具が展示されていました。

山鼻兵村は札幌の中心部に隣接する農村でしたから、果樹や蔬菜などが多く生産されていました。

その他には、ビールの原料となるホップも生産されていました。

山鼻には、大日本麦酒(現在のサッポロビール)が明治41(1908)年に開園したホップ園があったのです。

宅地化の進行もあり、ホップ園は戦後すぐに平岸地区に移転しましたが、山鼻は戦前までサッポロビールの生産を支えていたのですね。

あわせて訪ねたい山鼻屯田兵村ゆかりのスポット

山鼻には、今回紹介した山鼻屯田記念館資料室以外にも、屯田兵や屯田兵村の歴史を伝えるスポットがあります。

山鼻公園

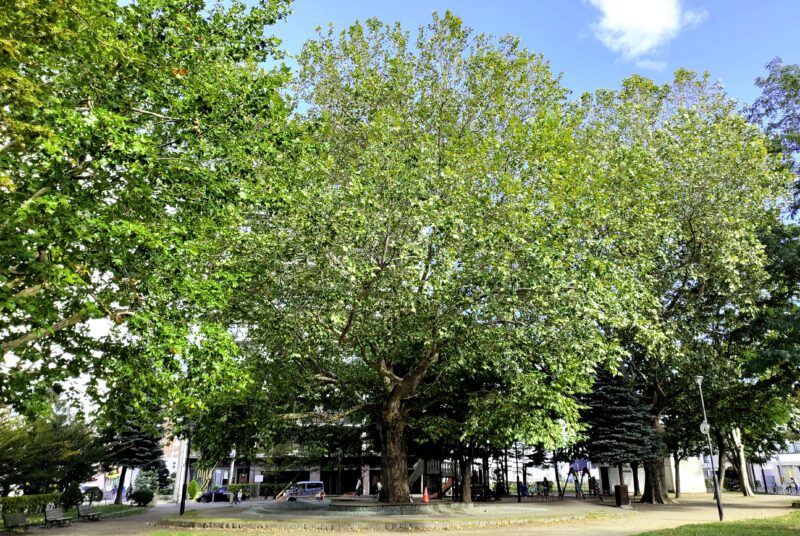

山鼻屯田記念会館の斜め向かいにある山鼻公園には、今も屯田兵村の歴史を今に伝える石碑や樹木が残されています。

山鼻兵村開設碑

公園の中心部に立つ山鼻兵村開設碑は、兵村ができてから20年が経ったことを記念して建てられたものです。

石碑の題字は、屯田兵司令官を務めていた永山武四郎の手によるものです。

お声がかりの柏(2世)

明治14(1881)年の北海道行幸で、明治天皇が山鼻小学校に立ち寄った際にその名前を尋ねた柏の木は、「お声がかりの柏」と呼ばれ、地域のシンボルとして親しまれてきました。

この柏の木は約50年前に幼木を残して枯れてしまいましたが、山鼻公園にはこの柏の木の子孫である「お声がかりの柏2世」が植樹されています。

なお、枯れてしまった初代の柏の木の幹は、今も山鼻屯田記念会館資料室で大切に展示されています。

山鼻屯田兵の像

山鼻屯田記念会館から南に約2kmの山鼻日の出公園には、山鼻屯田兵の像があります。

この像は北海道出身の彫刻家・山内壮夫の作品で、かつてこの地にあった山鼻兵村の墓地の移転を契機に建てられました。

軍服を着て鍬を持つその姿は、兵役と開拓を両立した屯田兵を象徴するかのようです。

山鼻屯田記念会館資料室で学ぶ、屯田兵と山鼻の歴史

この記事では、山鼻屯田記念会館資料室と、山鼻兵村ゆかりのスポットを紹介しました。

資料室には、屯田兵の生活や歴史が展示されています。

また、近隣の山鼻公園や山鼻屯田兵の像も見逃せません。

山鼻は開拓の歴史と現代の文化が共存する魅力的な地域です。ぜひ一度、訪れてみてください。

アクセスと開館時間

開館日;毎週火・木・土・日曜日(月・水・金曜日休館)

開館時間;火・木曜日10時~12時、土・日曜日10時~15時

入館料;無料

電話番号;011-512-5020

アクセス;札幌市電行啓通停留所から徒歩6分、じょうてつバス(快速7・8、南4・54・55・64)南14条西11丁目停留所から徒歩4分

ホームページ;山鼻屯田記念会館公式サイト

[PR]「楽天市場で旅のグッズを揃えて札幌ぶら歩きを愉しもう。」

こちらもおすすめ

参考文献

『さっぽろ文庫33 屯田兵』(札幌市教育委員会 編/1985年)

『屯田兵とは何か その遺勲と変遷』(有馬尚経/2020年)

広報さっぽろ中央区版「歴史の散歩道」

[PR]RWCは人事業界の家庭医です。調子が悪いな…と感じたらお気軽にご相談ください。

🍀RWCならソレ解決できます🍀