札幌のランドマーク・藻岩山の麓に佇む小さな神社

札幌のランドマーク・藻岩山の東南の麓に、この地を開拓した人々が建立した小さな神社があります。

それが、今回ご紹介する上山鼻神社です。

この記事では、農耕馬の息災を願って建立された上山鼻神社の歴史やご祭神、境内の見どころなどを紹介します。

上山鼻神社の歴史

神社の名称となっている「上山鼻」は藻岩山の東南麓に位置する地域の旧名で、現在は「藻岩下」と呼ばれています。

上山鼻の住民たちは、農耕馬の無事息災を祈って明治時代に「馬霊奇神社」の石碑を建立しました。

これが上山鼻神社の起源です。

その後何度か移転を繰り返し、時代の流れと共に氏子が減少する問題に直面しながらも、上山鼻神社は今も地元町内会の人々の手で大切にお祀りされています。

上山鼻地域の歴史

明治時代よりも前、原野だった上山鼻の地。

その開拓は、明治4(1871)年の本願寺道路(札幌と有珠を結ぶ道路)の開削にはじまります。

直後に2戸の農家が入植するものの長続きせず、開拓が本格化し集落ができ村が形作られていったのは明治20年代で、上山鼻神社が建立されたのもこの頃のことです。

昭和16(1941)年の札幌市編入時に、上山鼻から藻岩下に改称されました。

野菜や果物を作る農村だった上山鼻は太平洋戦争後、急速に発展しました。

現在は石山通(国道230号)沿いに商店や住宅が立ち並び、上山鼻神社などに農村の頃の面影を残すのみとなっています。

上山鼻神社のご由緒

明治24(1891)年、上山鼻の地に入植した人々が、農耕馬の無事息災を祈り「馬霊奇神社」の石碑を建立しました。

これが上山鼻神社の起源です。

明治40年代になると「猿田彦大神」の石碑や社殿も建てられ、神社としての形が整いました。

この頃は近隣地区も合わせた農家数十戸が集まり、毎年春と秋に祭典が行われていたといいます。

上山鼻神社は当初、御幸通三叉路(南33条西10丁目付近)の近辺にありましたが、昭和11(1936)年に藻岩山の山麓に移転しました。

また、その数年後には、祭神を猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)と埴安姫命(はにやすひめのみこと)に改めています。

昭和24(1949)年には社殿が藻岩山の山麓から山腹に移されましたが、当時は現在より更に高い場所にありました。

現在地に社殿が新築移転したのは平成13(2001)年になってからのことです。

上山鼻神社のご祭神

「馬霊寄神社」の石碑に始まった上山鼻神社。

しかし、神道において馬霊寄様という神はおられないとの助言を受け、昭和17(1942)年にご祭神を「猿田彦大神」と「埴安姫神」の二柱に改めました。

猿田彦大神(さるたひこおおかみ)

猿田彦大神は、道案内の神様として知られています。

「みちをひらく」ことから、開運や事業発展、五穀豊穣などのご利益があるとされています。

埴安姫神(はにやすひめ)

埴安姫神は土の神様です。

農業や製陶業、土木業などの守り神と言われています。

上山鼻神社の境内

上山鼻神社の社殿は藻岩山の山腹に位置しています。

鳥居は麓にあり、その横には3つの石碑が立ち並んでいます。

社殿

社殿は、鳥居から石段を上った先の山腹にあります。

平成8(1996)年に地元町内会により奉納された狛犬が守る社殿は、平成13年(2001年)に移転新築したものです。

社殿は小さいながらも掃除が行き届き、きちんと手入れされていることが伺えます。

新築移転前の社殿は、現在地より40メートル(10~13階ほどの建物に相当)ほど上に位置していたそうです。

その当時は参拝するのも一苦労だったのではないでしょうか。

3つの石碑

鳥居の横には、上山鼻神社や地区の歴史を物語る貴重な石碑が3つ並んでいます。

馬霊寄神社碑

上山鼻神社の起源となった石碑で、明治24(1891)年に農耕馬の無事息災を祈って建てられました。

昭和11(1936)年の神社移転時に、現在地へ移されました。

猿田彦大神碑

かつて上山鼻の人々は、移住者の一人が故郷から持参した猿田彦大神の掛軸を崇拝していました。

その縁から明治41(1908)年に建てられたのが、この石碑です。

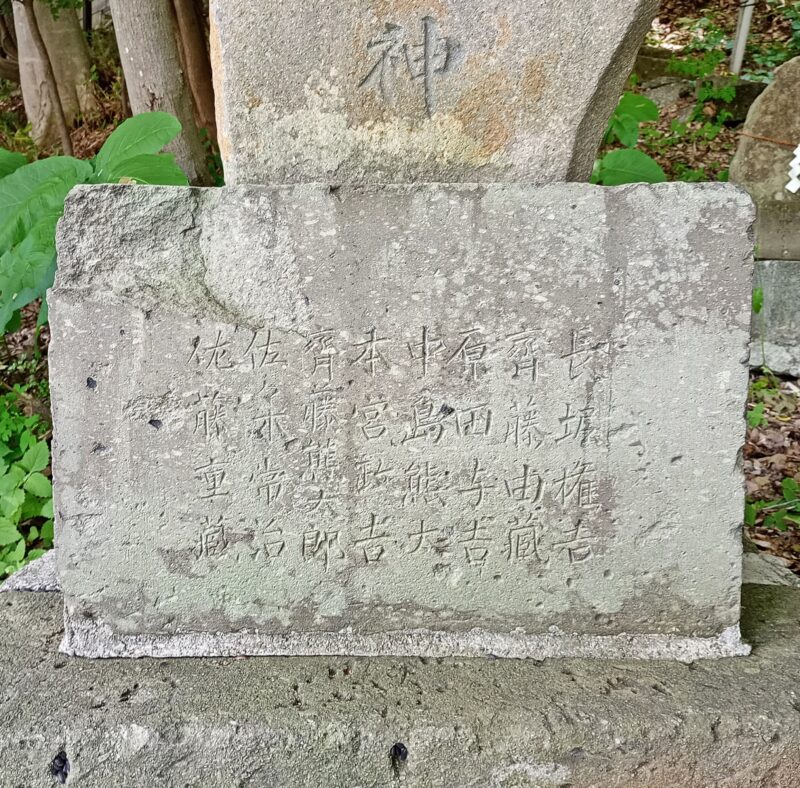

台座には、奉納者と思われる8名の名前が刻まれており、猿田彦大神の掛軸を持参したという長堀権吉の名も確認できます。

8名の名前は、1名を除き『郷土史 藻岩下』に掲載の「明治34年頃の居住者」と一致しており、この石碑が地域住民によって奉納されたことを物語っています。

馬頭観世音碑

耕や運搬に欠かせなかった馬の息災や冥福を祈るために建てられた石碑で、馬の守護仏とされる馬頭観世音の名が刻まれています。

建立された時期は不明ですが、他の石碑とあまり変わらない頃に建てられたように見受けられます。

上山鼻神社周辺のスポット

藻岩犠牲者の碑

上山鼻神社からほど近い斜面にある藻岩発電所の建設工事で亡くなった労働者を慰霊するため、平成6(1994)年に建てられました。

藻岩発電所は豊平川の流れを利用した水力発電所で、昭和11(1936)年に運転を開始した歴史ある発電所です。

発電所の建設工事では、多くの労働者が劣悪な環境の中で過酷な肉体労働を強いられ、多くの犠牲者が出たとされています。

藻岩犠牲者の碑には、その悲惨な歴史を後世に伝える意味も込められています。

山鼻川緑地

上山鼻神社のすぐ近くを流れる山鼻川の河畔は山鼻川緑地と呼ばれ、水に親しむことのできる親水ゾーンとして整備されています。

神社より上流では川沿いに整備された遊歩道を散策しながら、藻岩山麓の自然を満喫することができます。

下流の山鼻川と豊平川の合流地点は、豊平川緑地ウォーターガーデンとして、滑り台や水鉄砲などの遊具が設置されています。

夏になると、水遊びを楽しむ多くの子供たちで賑わいます。

山と水に囲まれた自然豊かな上山鼻神社

上山鼻神社は、藻岩山と山鼻川に囲まれた自然豊かな神社です。

交通量の多い国道から程近い場所にあるとは思えないほど、静かで落ち着いた雰囲気が漂っています。

機会がありましたら、ぜひ参拝してみてはいかがでしょうか。

アクセスと拝観時間

所在地:札幌市南区南32条西11丁目1

アクセス:じょうてつバス(快速7・8、南4・54・55・64)「南33条西11丁目停留所」から徒歩4分

拝観時間:常時可

公式HP;札幌市南区ホームページ「上山鼻神社」紹介サイト

[PR]「楽天市場で旅のグッズを揃えて札幌ぶら歩きを愉しもう。」

こちらもおすすめ

参考文献

『郷土史 藻岩下』(藻岩下連合町内会 郷土誌編集特別委員会 編/2003年)

[PR]RWCは人事業界の家庭医です。調子が悪いな…と感じたらお気軽にご相談ください。

🍀RWCならソレ解決できます🍀