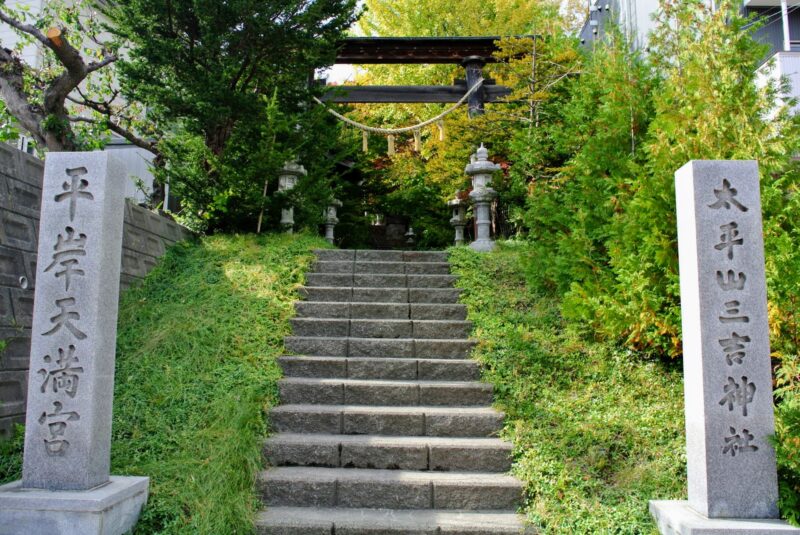

一つの社に二つの神社を祀る珍しい神社、平岸天満宮・太平山三吉神社

札幌市豊平区の天神山に鎮座する平岸天満宮・太平山三吉神社。

一見すると普通の神社に見えますが、実は珍しいことに、一つの社に二つの神社が祀られています。

境内は小さいながらも、天神山緑地に囲まれており、四季折々の自然を楽しむことができます。

今回は、このユニークな神社の魅力に迫ってみたいと思います。

平岸天満宮・太平山三吉神社のご由緒

平岸天満宮の創建

平岸天満宮は、明治36(1903)年に創建されました。

この神社を建てたのは、札幌の豪商・南部源蔵という人物です。

彼は「三国屋」という屋号で、酒や醤油・味噌、缶詰などの製造・卸売を手がけており、最盛期には小樽や旭川などに10店舗以上の支店を構えるなど、札幌でも有数の商人でした。

南部源蔵の四男は、1932年ロサンゼルスオリンピックで三段跳びの金メダルを獲得した南部忠平さんです。

南部忠平さんは幼少の頃、父が所有していた天神山で、そり滑りなどを楽しんでいたそうです。

(写真は南部源蔵氏、北海道大学付属図書館蔵)

天神山の頂上には明治の初め頃から、この地に入植した人々がお祀りした小さな祠がありましたが、これを見た南部源蔵が故郷の福岡県に鎮座する太宰府天満宮の御分霊をお祀りしたのが、平岸天満宮の始まりです。

大正14(1925)年には、天神山の所有者が変わりましたが、その後も近隣の住民が氏子となって、平岸天満宮の祭礼を継続してきました。

太平山三吉神社の創建

時代は下って昭和57(1982)年、秋田県の太平山三吉神社総本宮の信仰者により、そのご分霊を受け、現在地に太平山三吉神社が創建されました。

その際、当時の天神山の所有者の意向もあり、山頂にあった平岸天満宮が太平山三吉神社の境内に遷宮することになりました。

こうして平岸天満宮と太平山三吉神社は、同じ社殿に祀られ、現在のような「一つの社に二つの名前がある神社」となったのです。

なお、平岸天満宮のかつての境内地には、平成2(1990)年に札幌天神山国際ハウス(現在のさっぽろ天神山アートスタジオ)が建てられました。

平岸天満宮・太平山三吉神社のご祭神

平岸天満宮・太平山三吉神社には、平岸天満宮のご祭神として菅原道真公、太平山三吉神社のご祭神として三吉霊神と十二山岳之神が、それぞれ祀られています。

菅原道真公(平岸天満宮)

平安時代の政治家・学者である菅原道真は、「天神様」とも呼ばれる学問の神様です。

学業成就や合格祈願のご利益があるといわれています。

三吉霊神(太平山三吉神社)

修験道の場として知られる秋田県の太平山に対する山岳信仰から生まれた神様です。

勝利成功・事業繁栄などにご利益があるといわれています。

札幌市中心部にある三吉神社にも、「藤原三吉神」という名前で同じ神様が祀られています。

十二山岳之神(配神)

日本各地の12の霊山をお祀りした神様です。

全国各地から北海道へ移住してきた人々が、先祖代々の地を守る神々へお祈りをすることができるようにとの思いが込められています。

平岸天満宮・太平山三吉神社の境内

社殿

平岸天満宮・太平山三吉神社は、一つの神社に二つの名前があるという珍しい神社です。

そのため、社殿の扁額には、「平岸天満宮」と「太平山三吉神社」の2つの名前が並んで掲げられています。

このような扁額は他の神社ではめったに見ることができず、訪れる人々の目を引くことでしょう。

舞殿

平岸天満宮・太平山三吉神社の境内の一角には、舞殿と呼ばれる建物があります。

ここでは、神々に対して舞や音楽を奉納する儀式が行われます。

この日は扉が閉ざされていましたが、春の例祭には、雅楽や神楽などの様々な舞楽が披露されるそうです。

天神山稲荷神社

平岸天満宮・太平山三吉神社の境内には、天神山稲荷神社という境内社があります。

天神山緑地に通じる参道の入口付近に位置し、朱色の鳥居が目印です。

この神社の建立の経緯は不明ですが、鳥居や社殿は比較的新しいもののようです。

稲荷神社には、五穀豊穣・家内安全・商売繁盛など、様々なご利益があるといわれています。

平岸天満宮・太平山三吉神社の参拝の際には、ぜひ天神山稲荷神社にもお参りしてみてください。

天神山緑地の散策と合わせて参拝したい、平岸天満宮・太平山三吉神社

平岸天満宮・太平山三吉神社のある山は、天神さまと呼ばれる菅原道真を祀る平岸天満宮が建立されたことで、「天神山」と呼ばれるようになったといわれています。

一つの社に二つの神社が祀られている平岸天満宮・太平山三吉神社では、一度の参拝で異なるご利益を持つ2つの神社へお参りできます。

天神山緑地の散策と合わせて、その名の由来となったこの神社にも、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。