すすきのの喧騒に佇む、赤い鳥居のお寺

札幌の夜の街として知られるすすきの。

その繁華街の一角に、赤い鳥居が印象的なお寺があります。

それが、豊川稲荷札幌別院(玉宝禅寺)です。

このお寺は日本三大稲荷の一つ・豊川稲荷(愛知県豊川市)を本寺とし、明治時代に創建されました。

商売繁盛や水子供養で知られており、創建当時から、すすきのの花柳界と深いかかわりがあります。

今回は札幌の歴史や文化の一面を感じられる興味深いスポット、豊川稲荷札幌別院をご紹介します。

豊川稲荷札幌別院の沿革

豊川稲荷札幌別院の創建

豊川稲荷札幌別院は明治31(1898)年に創建されました。

その歴史は、明治27(1894)年まで遡ります。

当時、すすきのの近くで酒造業を営んでいた人物が、商売繁盛の神様として有名な愛知県の豊川稲荷(妙厳寺)の分霊を札幌に迎えようと考えました。

そして、この考えに賛同した人々が発起人となり、本堂を建立するための募金活動が行われました。

こうして明治31(1898)年、豊川稲荷札幌別院が創建されたのです。

この募金の中心となったのは料亭や見番(芸妓の登録・派遣を行う組織)など、すすきの花柳界の人々でした。

豊川稲荷札幌別院は、創建当初からすすきのの人々と深いつながりを持っていたことが分かります。

創建後の豊川稲荷札幌別院

こうして創建された豊川稲荷札幌別院は、すすきのの守護神と目されるようになりました。

その例大祭はすすきの三大祭の一つとして盛大に催され、大正9(1920)年に薄野遊郭が白石に移転するまで、花柳界の華やかさを世間に知らしめました。

また、豊川稲荷札幌別院は、近所の子供たちに読み書きやそろばんを教える寺子屋としても機能し、日本画の教室やカルタ会の会場としても利用されました。

繁華街の寺社としての顔を持つ一方で、地域の人々の生活に密着したお寺として、多くの人が集う場ともなっていたのです。

昭和59(1984)年には創建88周年を記念して、札幌市清田区に本院となる新寺が建立されました。

これに伴い、中央区の豊川稲荷札幌別院は玉宝禅寺の祖院という位置づけになりましたが、現在も多くの人々が商売繁盛や水子供養などの祈願に訪れています。

豊川稲荷札幌別院の境内

本堂

豊川稲荷札幌別院の本堂は2階建てで、1階は玉宝禅寺の祖院、2階は本寺である愛知県の豊川稲荷と同じ神様、豊川吒枳尼眞天をお祀りしています。

豊川吒枳尼眞天は仏教の女神で、稲穂を持ち狐に乗る姿で描かれます。

この姿がお稲荷様に似ていることから、神道の稲荷神と同一視されるようになりました。

そのため、豊川稲荷札幌別院の本堂には狐の像がたくさん飾られています。

薄野娼妓並水子哀悼碑

豊川稲荷札幌別院の境内には、「薄野娼妓並水子哀悼碑」という石碑があります。

この石碑は、すすきのがかつて遊郭だったことを物語る数少ない証の一つです。

薄野遊郭は明治4(1871)年、開拓労働者の足止め策として北海道開拓使により設置されました。

薄野は札幌の繁華街として発展しますが、遊郭の女性たちは身寄りがなく無縁仏となる者が多くみられました。

また、遊郭という特性から、水子も少なくありませんでした。

これらの不幸な魂を慰めるために、昭和51(1976)年に建てられたのがこの石碑です。

三岸好太郎生誕の地

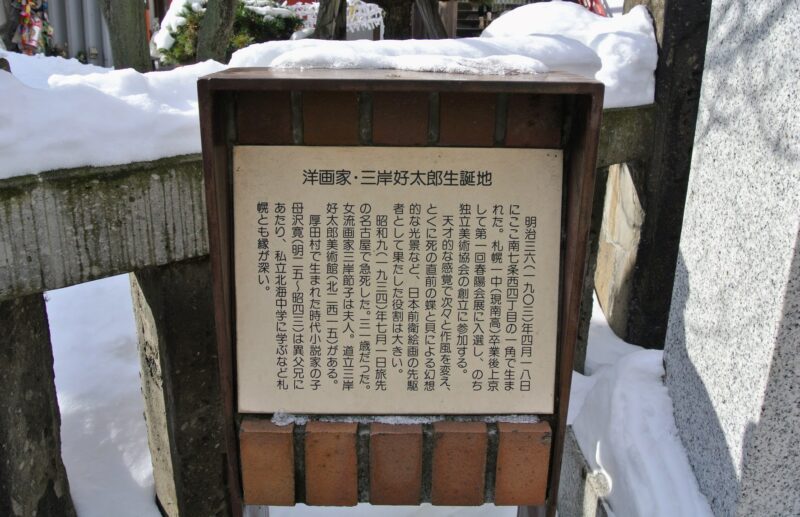

豊川稲荷札幌別院の境内には、洋画家・三岸好太郎の生誕地を示す小さな看板が立っています。

三岸好太郎は大正から昭和初期にかけて活躍した、戦前のモダニズムを代表する画家の一人です。

彼の作品は、市内にある北海道立三岸好太郎美術館で見ることができます。

美術に興味のある方は、ぜひ訪れてみてください。

北日本随一の歓楽街・すすきのの守り神

豊川稲荷札幌別院は創建の頃より「すすきのの守護神」として信仰を集めてきました。

明治時代に遊郭が設置されたことに始まる、すすきのの歴史の証人ともいえるお寺です。

街のネオンに包まれながら、豊川稲荷札幌別院はこれからもすすきのの移り変わりを見守り続けていくでしょう。

アクセス

アクセス;地下鉄南北線すすきの駅から徒歩5分、地下鉄東豊線豊水すすきの駅から徒歩7分 ※駐車場なし

電話番号;011-511-5917

ホームページ;玉宝禅寺 公式サイト 公式Instagram

[PR]「楽天市場で旅のグッズを揃えて札幌ぶら歩きを愉しもう。」

こちらもおすすめ

参考文献

「さっぽろ文庫39 札幌の寺社」(札幌市教育委員会 編/1986年)

「さっぽろ文庫45 札幌の碑」(札幌市教育委員会 編/1988年)

「すすきの今昔」(牧野拓道/1976年)

曹洞宗玉宝禅寺 玉宝寺公式ホームページ

宗教法人妙嚴寺豊川稲荷公式ホームページ

[PR]RWCは人事業界の家庭医です。調子が悪いな…と感じたらお気軽にご相談ください。

🍀RWCならソレ解決できます🍀